Классификация информационных систем, документальные и фактографические системы

Информационные системы классифицируются по разным признакам. Рассмотрим наиболее часто используемые способы классификации.

По масштабу информационные системы делятся:

- • локальные ИС – это однопользовательская информационная система, функционирующая в отдельных подразделениях. Реализуется на автономном персональном компьютере (сеть не используется).

- • корпоративная (интегрированная) ИС – это многопользовательская информационная система, функционирует в вычислительной сети.

В свою очередь, по способу организации корпоративные ИС подразделяются на следующие классы [16,17]:

- • система на основе архитектуры файл – сервер – это информационная система, в которой на рабочей станции находятся средства пользовательского интерфейса и программы приложения, на сервере хранятся файлы баз данных;

- • система на основе двухуровневой архитектуры клиент-сервер – это информационная система, в которой на рабочей станции находятся средства пользовательского интерфейса и программы приложений, на сервере баз данных хранятся СУБД и файлы базы данных. Рабочие станции (клиенты) посылают серверу запросы на интересующие их данные, сервер выполняет извлечение и предварительную обработку данных. По сравнению с файл-серверной технологией существенно уменьшается трафик сети и обеспечивается прозрачность доступа всех приложений к файлам базы данных. Эта технология является наиболее традиционной для информационных систем масштаба предприятия;

- • система на основе многоуровневой клиент-серверной архитектуры –это информационная система, в которой на рабочей станции находятся только средства пользовательского интерфейса, на сервере приложений – программы приложений, на сервере баз данных хранятся СУБД и файлы базы данных. Серверы выполняют всю содержательную обработку данных. Эта технология более эффективная по сравнению с двухуровневой архитектурой и на сегодняшний день трехзвенная архитектура клиент-сервер является доминантной для корпоративных компьютерных сетей;

- • системы на основе Интернет/Интранет технологий – это информационная система, которая объединяет Интернет/Интранет-технологии с многоуровневой архитектурой клиент-сервер, при этом структура информационной системы приобретает вид: браузер-сервер приложений – сервер баз данных – сервер динамических страниц – веб-сервер.

В соответствии с характером обработки информационные системы подразделяются на следующие группы [16]:

- • СОД – системы обработки данных (EDP – electronic data processing) можно определить как комплекс взаимосвязанных методов и средств преобразования данных, необходимых пользователю, предназначены для учета и оперативного регулирования хозяйственных операций, подготовки стандартных документов для внешней среды (счетов, накладных, платежных поручений). Задачи имеют итеративный, регулярный, характер выполняются непосредственными исполнителями;

- • ИСУ – информационные системы управления – (MIS – management information system) ориентированы на тактический уровень управления: среднесрочное планирование, анализ и организацию работ в течение нескольких недель (месяцев), например, анализ и планирование поставок, сбыта, составление производственных программ.

Задачи решаются на основе накопленной базы оперативных данных, имеют регламентированный характер результатов (периодическая повторяемость – месяц, квартал, год), предназначены для руководителей различных служб предприятия;

• СППР – системы поддержки принятия решений (DSS – decision support system) решаются на тактическом уровне, например, при выборе поставщиков или заключении контрактов, используются в основном на уровне управления, имеющего стратегическое долгосрочное значение в течение года или нескольких лет, имеют нерегулярный характер. При этом используются базы обобщенной информации, информационные хранилища, базы знаний о правилах и моделях принятия решений.

По характеру использования результатной информации:

- • информационно-поисковые, предназначенные для сбора, хранения и выдачи информации по запросу пользователя;

- • информационно-советующие, предлагающие пользователю определенные рекомендации для принятия решений (системы поддержки принятия решений);

- • информационно-управляющие, результатная информация которых непосредственно участвует в формировании управляющих воздействий.

По степени автоматизации:

- • системы ручной обработки – все процедуры преобразования данных выполняются вручную человеком, без применения каких-либо технических средств;

- • механизированные – люди для выполнения некоторых процедур преобразования данных используют технические средства;

- • автоматизированные – некоторые (но не все) совокупности процедур преобразования данных выполняются без участия человека, причем механизируются не только отдельные процедуры преобразования данных, но и переходы от предыдущей процедуры к последующей – в этом качественное отличие автоматизации от механизации (при механизации переходы между процедурами выполняются вручную);

- • системы автоматической обработки данных – человек может выполнять лишь функции внешнего наблюдения за работой системы.

По характеру информационных ресурсов информационные системы подразделяются на следующие классы:

- • Документальные ИС служат для работы с документами на естественном языке (монографии, статьи, книги, рефераты, тексты законодательных актов). В основном, это информационно-поисковые системы, предназначенные для накопления документов и подбора документов, удовлетворяющих заданным критериям;

- • Фактографические ИС оперируют фактическими сведениями, представленными в формализованном виде. Центральное звено функционирования – СУБД.

- • Смешанные (документально-фактографические) ИС – фактографические системы, работающие с неструктурированными блоками информации (текстами, графикой, звуком, видео), снабженными структурированными описателями.

По характеру обрабатываемой информации системы делятся на документальные и фактографические

В документальных системах объектами обработки, хранения и поиска являются определенные документы (книги, статьи, патенты и прочие информационные материалы). Обработка информации обычно сводится к поиску документов, нужных пользователю. В ответ на запрос, сформулированный пользователем, система выдает соответствующие документы или их копии. В документальных системах важное значение приобретают вопросы, связанные с оценкой содержания, смысла документа и запроса, с определением степени соответствия смысла (содержания) документа смыслу (содержанию) запроса. Для решения этих вопросов используются специальные способы организации информационных массивов и методы поиска, а также привлекаются различные логико-лингвистические средства.

Документы, хранимые в фондах документальных систем, представляют собой текстовую информацию. Для хранения массивов таких документов в компьютерах требуется большой объём памяти. Современные системы хранения информации используют различные носители информации, отличающиеся большой емкостью. В документальных АИС применяют специальные методы хранения информационных массивов, в которых кроме электронных копий документов хранятся их адреса и атрибуты. Очень часто сами же документы или их копии хранятся в специальных хранилищах или на специальных машинных носителях большой емкости. Результатом машинного поиска является адрес документа, в соответствии с которым в хранилищах ищутся сами документы (или их электронные копии), выдаваемые пользователю.

В фактографических информационных системах хранимая и обрабатываемая информация представляет собой конкретные сведения, факты (параметры и характеристики объектов, сведения технико-экономического характера, социальная информация, результаты измерений, справочные и статистические данные). Часто эта информация носит оперативный характер, т.е. регулярно обновляется и изменяется. В этом случае системы являются оперативными.

При создании фактографической системы важно изучить особенности объектов, сведения о которых хранятся в системе, и логические связи, существующие между объектами в реальном мире, которые определенным образом отображаются в структуре информационных массивов. В массивах фактографических ИС обычно осуществляется поиск сведений о конкретном объекте. Они выдаются пользователю или передаются прикладной программе для дальнейшей обработки.

Целевые функции определяются назначением данной информационной системы. В зависимости от них можно выделить системы информационно-справочные, управленческие, информационно-расчетные и информационно-логические. От функций, выполняемых системой, зависят форма выходной информации, алгоритмы процессов ее обработки, а также характер, форма и способ общения пользователя с системой.

В настоящее время создано и успешно функционирует большое число информационно-справочных систем различного назначения, которые предназначены для удовлетворения информационных запросов пользователей. Характерная особенность таких систем — информация, найденная в соответствии с запросом, не используется непосредственно в рамках этой же системы, а выдается пользователю, который использует полученную информацию для любых необходимых ему целей. Примером информационно-справочных систем могут служить системы автоматизированного резервирования мест в пассажирском железнодорожном транспорте и в аэрофлоте. Эти системы являются также типичным примером оперативных систем, так как практически каждое обращение в систему влечет за собой изменение текущего состояния информационного фонда (бронируются места, добавляются новые рейсы и т.п.).

В соответствии с запросом информационно-справочная система осуществляет поиск нужных сведений из числа тех, что хранятся в ее информационном фонде. Поиск — одна из основных операций в таких системах, поэтому они являются также информационно-поисковыми системами (ИПС).

Управленческие системы предназначены для решения различного рода управленческих и технико-экономических задач. Обычно эти системы функционируют в рамках АСУ предприятия, организации, отрасли (например, информационные системы больниц и автоматизированных складов, материально-технического снабжения и управления запасами, учета кадров и бухгалтерского учета и т.п.). Часто эти системы обслуживают отдельные службы и являются автономными, т.е. располагают собственным информационным фондом, алгоритмическим и программным обеспечением.

Управленческие системы могут быть интегрированными, построенными по принципу банка данных. Такие системы обрабатывают общий поток информации, циркулирующий на предприятии, и призваны обеспечить ритмичное и плановое функционирование предприятия путем оптимального использования его ресурсов.

С помощью технических средств удается автоматизировать только информационные операции. Непосредственные функции принятия решений и другие управленческие операции выполняет человек. Поэтому управленческие системы, как правило, бывают ориентированы на выдачу различных справок и отчетных форм отдельным службам и руководству предприятия. Следовательно, управленческие системы выполняют одновременно и функции информационно-справочных систем. Запросы в этих системах носят обычно регулярный или регламентный характер. Реализуя эти запросы, ИС выдает определенный перечень справочных форм по результатам регулярной (ежедневной, еженедельной и т.п.) обработки информации о состоянии контролируемых процессов, а также обслуживает и другие типы запросов.

В информационно-расчетных системах хранящаяся информация используется для решения задач, связанных с различными расчетными операциями. К подобным задачам относятся статистический учет и анализ, прогнозы месторождений и погоды, диагностика (диагноз заболевания, установление причины неисправности оборудования или прибора). К информационно-расчетным можно отнести и ИС, функционирующие в рамках систем автоматизированного проектирования (САПР). Последние выполняют различные проектные расчеты, решают задачи оптимизации параметров элементов, схем, устройств в приборостроении и машиностроении, радиоэлектронике и судостроении.

Функции расчетных систем могут быть присущи и другим типам информационных систем. Например, в рамках документальной ИПС, функционирующей в библиотеке, наряду с поисковыми задачами могут решаться многие учетно-статистические задачи; фиксироваться сведения о движении книжного фонда, учитываться данные о контингенте читателей, готовиться материалы для отчетов и т.п.

Все рассматриваемые выше разновидности ИС обеспечивают пользователя необходимой информацией лишь из числа тех сведений и фактов, которые когда-либо были введены в систему и хранятся в ее информационных массивах.

Информационно-логические системы в отличие от всех прочих способны выдавать информацию, не введенную ранее в систему в непосредственном виде, а вырабатываемую на основании логического анализа, обобщения, переработки сведений, имеющихся в информационных массивах. Такие системы могут решать научно-исследовательские задачи, заменяя в определенной степени труд специалиста-исследователя. Их иногда называют интеллектуальными системами, так как при их разработке используются положения теории искусственного интеллекта.

Во всех рассмотренных выше системах должны существовать развитые средства общения пользователей с системой, в том числе и пользователей — неспециалистов в области вычислительной техники. С помощью этих средств пользователь формулирует свои запросы, вводит их в систему, воспринимает информацию, выдаваемую ему системой.

В разных системах эта задача решается по-разному. В некоторых существует строго определенный перечень запросов, которые могут быть реализованы. Пользователь выбирает запрос, наиболее полно удовлетворяющий его требованиям, и указывает его системе. Такие системы называются системами с типовыми (стандартными) запросами.

Существенно большие возможности для пользователя предоставляют системы, реализующие произвольные запросы. Для их формулировки система должна располагать языком запросов, правилами их составления. Удобно общение пользователя с системой в форме диалога человека с машиной. При этом пользователь, знакомясь с получаемой информацией, имеет возможность корректировать свой запрос.

Необходимо отметить, что любая конкретная информационная система может характеризоваться совокупностью свойств, присущих отдельным выделенным видам систем. В то же время в зависимости от области применения информационных систем каждая система будет обладать своими особенностями.

Вопросы:

1. Разделение информационных систем по техническому уровню

2. Разделение информационных систем по характеру обрабатываемой информации

3. Понятие и примеры ручных информационных систем;

4. Механизированные информационные системы?

5. Автоматизированные и автоматические информационные системы?

6. Отличие автоматизированных информационных систем от автоматических?

7. Какие информационные системы называются оперативными?

8. Какие системы называют управленческими?

9. Какие информационные системы относятся к информационно-расчетным системам?

10. Какие информационные системы относятся к информационно-логическим системам?

Лекция 4 (2 ч)

Date: 2021-07-24; view: 569; Нарушение авторских прав

§

Целью информационной технологии управления является удовлетворение информационных потребностей всех без исключения сотрудников фирмы, имеющих дело с принятием решений. Она может быть полезна на любом уровне управления. Эта технология ориентирована на работу в среде информационной системы управления и используется при худшей структурированности решаемых задач, если их сравнивать с задачами, решаемыми с помощью информационной технологии обработки данных ИС управления идеально подходят для удовлетворения сходных информационных потребностей работников различных функциональных подсистем (подразделений) или уровней управления фирмой. Поставляемая ими информация содержит сведения о прошлом, настоящем и вероятном: будущем фирмы. Эта информация имеет вид регулярных или специальных управленческих отчетов. Для принятия решений на уровне управленческого контроля информация должна быть представлена в агрегированном виде так, чтобы просматривались тенденции изменения данных, причины возникших отклонений и возможные решения. На этом этапе решаются следующие задачи обработки данных:

· оценка планируемого состояния объекта управления;

· оценка отклонений от планируемого состояния;

· выявление причин отклонений;

· анализ возможных решений и действий.

Информационная технология управления направлена на создание различных видов отчетов.

Регулярные отчеты создаются в соответствии с установленным графиком, определяющим время их создания, например месячный анализ продаж компании.

Специальные отчеты создаются по запросам управленцев или когда в компании произошло что-то незапланированное. И те, и другие виды отчетов могут иметь форму суммирующих, сравнительных и чрезвычайных отчетов.

В суммирующих отчетах данные объединены в отдельные группы, отсортированы и представлены в виде промежуточных и окончательных итогов по отдельным полям.

Сравнительные отчеты содержат данные, полученные из различных источников или классифицированные по различным признакам и используемые для целей сравнения.

Чрезвычайные отчеты содержат данные исключительного (чрезвычайного) характера.

Использование отчетов для поддержки управления оказывается особенно эффективным при реализации так называемого управления по отклонениям.

Управление по отклонениям предполагает, что главным содержанием получаемых менеджером данных должны являться отклонения состояния хозяйственной деятельности фирмы от некоторых установленных стандартов (например, от ее запланированного состояния). При использовании на фирме принципов управления по отклонениям к создаваемым отчетам предъявляются следующие требования:

· отчет должен создаваться только тогда, когда отклонение произошло;

· сведения в отчете должны быть отсортированы по значению критического для данного отклонения показателя;

· все отклонения желательно показать вместе, чтобы менеджер мог уловить существующую между ними связь;

· в отчете необходимо показать количественное отклонение от нормы.

Date: 2021-07-24; view: 235; Нарушение авторских прав

§

Координация работы всех подразделений организации осуществляется через органы управления разного уровня. Под управлением понимают обеспечение поставленной цели при условии реализации следующих функций: организационной, плановой, учетной, анализа, контрольной, стимулирования. Рассмотрим содержание управленческих функций.

o Организационная функция заключается в разработке организационной структуры и комплекса нормативных документов: штатного расписания фирмы, отдела, лаборатории, группы и т.п. с указанием подчиненности, ответственности, сферы компетенции, прав, обязанностей и т.п. Чаще всего это излагается в положении по отделу, лаборатории или должностных инструкциях.

o Планирование (плановая функция) состоит в разработке и реализации планов по выполнению поставленных задач. Например, бизнес-план для всей фирмы, план производства, план маркетинговых исследований, финансовый план, план проведения научно-исследовательской работы и т.д. на различные сроки (год, квартал, месяц, день).

o Учетная функция заключается в разработке или использовании уже готовых форм и методов учета показателей деятельности фирмы: бухгалтерский учет, финансовый учет, управленческий учет и т.п. В общем случае учет можно определить как получение, регистрацию, накопление, обработку и предоставление информации о реальных хозяйственных процессах.

o Анализ или аналитическая функция связывается с изучением итогов выполнения планов и заказов, определением влияющих факторов, выявлением резервов, изучением тенденций развития и т.д. Выполняется анализ разными специалистами в зависимости от сложности и уровня анализируемого объекта или процесса. Анализ результатов хозяйственной деятельности фирмы за год и более проводят специалисты, а на уровне цеха, отдела ≈ менеджер этого уровня (начальник или его заместитель) совместно со специалистом-экономистом.

o Контрольная функция чаще всего осуществляется менеджером: контроль за выполнением планов, расходованием материальных ресурсов, использованием финансовых средств и т.п.

o Стимулирование или мотивационная функция предполагает разработку и применение различных методов стимулирования труда подчиненных работников:

o финансовые стимулы – зарплата, премия, акции, повышение в должности и т.п.;

o психологические стимулы – благодарности, грамоты, звания, степени, доски почета и т.п.

В последние годы в сфере управления все активнее стало применяться понятие “принятие решения” и связанные с этим понятием системы, методы, средства поддержки принятия решений.

Принятие решения – акт целенаправленного воздействия на объект управления, основанный на анализе ситуации, определении цели, разработке программы достижения этой цели. Структура управления любой организации традиционно делится на три уровня: операционный, функциональный и стратегический.

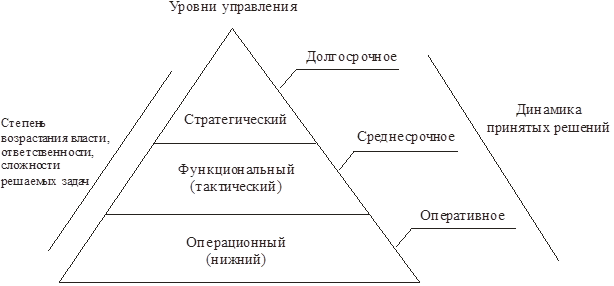

Уровни управления (вид управленческой деятельности) определяются сложностью решаемых задач. Чем сложнее задача, тем более высокий уровень управления требуется для ее решения. При этом следует понимать, что более простых задач, требующих немедленного (оперативного) решения, возникает значительно большее количество, а значит, и уровень управления для них нужен другой – более низкий, где принимаются решения оперативно. При управлении необходимо также учитывать динамику реализации принимаемых решений, что позволяет рассматривать управление под углом временного фактора. На рис.5 отображены три уровня управления, которые соотнесены с такими факторами, как степень возрастания власти, ответственности, сложности решаемых задач, а также динамика принятия решений по реализации задач.

Рис. 5. Пирамида уровней управления, отражающая возрастание власти, ответственности, сложности и динамику принятия решений

Рис. 5. Пирамида уровней управления, отражающая возрастание власти, ответственности, сложности и динамику принятия решений

Операционный (нижний) уровень управления обеспечивает решение многократно повторяющихся задач и операций и быстрое реагирование на изменения входной текущей информации. На этом уровне достаточно велики как объем выполняемых операций, так и динамика принятия управленческих решений. Этот уровень управления часто называют оперативным из-за необходимости быстрого реагирования на изменение ситуации. На уровне оперативного (операционного) управления большой объем занимают учетные задачи.

Функциональный (тактический) уровень управления обеспечивает решение задач, требующих предварительного анализа информации, подготовленной на первом уровне, На этом уровне большое значение приобретает такая функция управления, как анализ. Объем решаемых задач уменьшается, но возрастает их сложность. При этом не всегда удается выработать нужное решение оперативно, требуется дополнительное время на анализ, осмысление, сбор недостающих сведений и т.п. Управление связано с некоторой задержкой от момента поступления информации до принятия решений и их реализации, а также от момента реализации решений до получения реакции на них.

Стратегический уровень обеспечивает выработку управленческих решений, направленных на достижение долгосрочных стратегических целей организации. Поскольку результаты принимаемых решений проявляются спустя длительное время, особое значение на этом уровне имеет такая функция управления, как стратегическое планирование. Прочие функции управления на этом уровне в настоящее время разработаны недостаточно полно. Часто стратегический уровень управления называют стратегическим или долгосрочным планированием. Правомерность принятого на этом уровне решения может быть подтверждена спустя достаточно длительное время. Могут пройти месяцы или годы. Ответственность за принятие управленческих решений чрезвычайно велика и определяется не только результатами анализа с использованием математического и специального аппарата, но и профессиональной интуицией менеджеров.

Date: 2021-07-24; view: 240; Нарушение авторских прав

§

Стандартные процедуры в организации – точно определенные правила выполнения заданий в различных ситуациях. Они охватывают все стороны функционирования организации, начиная от технологических операций по составлению документов на производимую продукцию и кончая разбором жалоб потребителей.

Субкультура любой организации – совокупность представлений, принципов, типов поведения. Особую роль играет важная ее составляющая – информационная культура специалиста. Это также должно найти отражение в информационной системе. Существует взаимозависимость между стратегией, правилами, процедурами организации и аппаратной, программной, телекоммуникационной частями информационной системы. Поэтому очень важно на этане внедрения и проектирования информационных систем активное участие менеджеров, определяющих круг предполагаемых для решения проблем, задач и функций по своей предметной области. Следует заметить также, что информационные системы сами по себе дохода не приносят, но могут способствовать его получению. Они могут оказаться дорогими и, если их структура и стратегия использования не были тщательно продуманы, даже бесполезными. Внедрение информационных систем связано с необходимостью автоматизации функций работников, а значит, способствует их высвобождению. Могут также последовать большие организационные изменения в структуре фирмы, которые, если не учтен человеческий фактор и не выбрана правильная социальная и психологическая политика, часто проходят очень трудно и болезненно.

Вопросы:

1. Что является целью информационной технологии управления?

2. На создание каких видов отчетов направлена информационная технология управления?

3. Основные компоненты информационной технологии управления?

4. Что понимается под управлением?

5. Каковы виды и содержание управленческих функций?

6. Какие задачи решаются на каждом уровне управления?

Лекция 5 (2 ч)

Date: 2021-07-24; view: 210; Нарушение авторских прав

§

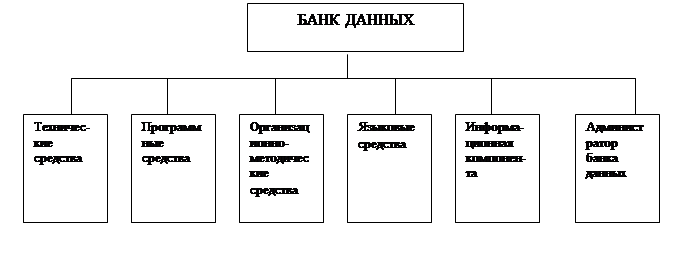

Банк данных является сложной человеко-машинной системой, включающей в свой состав различные взаимосвязанные и взаимозависимые компоненты (Рис.7).

Рис. 7. Компоненты банка данных

Ядром банка данных является база данных. К банкам данных не относятся немашинные документы, служащие источником информации, вводимой в БД, файлы входной и выходной информации, архивные файлы, выходные документы. Однако многие СУБД включают в свой состав языковые средства для описания этих компонентов.

Технические средства БнДпредставляют универсальные ЭВМ, периферийные средства для ввода информации в базу данных и отображения выводимой информации. Если банк данных реализуется в сети, то необходимы соответствующие технические средства для обеспечения ее работы.

Программные средства представляют собой сложный комплекс, обеспечивающий взаимодействие всех частей информационной системы при ее функционировании.

Основу программных средств БнД составляют СУБД. Важной компонентой СУБД являются трансляторы или компиляторы для используемых ею языковых средств.

Языковые средства БнД являются важнейшей компонентой банков данных, так как в конечном итоге они обеспечивают интерфейс пользователей разных категорий с банком данных.

Организационно-методические средства банка данных представляют собой инструкции, методические и регламентирующие материалы, предназначенные для пользователей разных категорий, взаимодействующих с банком данных.

Администраторы банка данных – это группа специалистов, обеспечивающих создание, функционирование и развитие БнД. Такая группа специалистов считается составной часть банка данных.

СУБД позволяют структурировать, систематизировать и организовывать данные для их компьютерного хранения и обработки. Именно системы управления базами данных являются основой практически любой информационной системы.

СУБД можно определить как некую систему управления данными, обладающую следующими свойствами:

· поддержание логически согласованного набора файлов;

· обеспечение языка манипулирования данными;

· восстановление информации после разного рода сбоев;

· обеспечение параллельной работы нескольких пользователей.

Date: 2021-07-24; view: 714; Нарушение авторских прав

§

Транзакцией называется последовательность операций над базой данных, рассматриваемых СУБД как единое целое. Если все операции успешно выполнены, то транзакция также считается успешно выполненной и СУБД фиксирует (COMMIT) все изменения данных, произведенные этой транзакцией (то есть заносит изменения во внешнюю память). Если же хотя бы одна операция транзакции заканчивается неудачей, то транзакция считается невыполненной и производится откат (ROLLBACK) — отмена всех изменений данных, произведенных в ходе выполнения транзакции, и возврат базы данных к состоянию до начала выполнения транзакции. Управление транзакциями необходимо для поддержания логической целостности базы данных. Поддержка механизма транзакций является обязательным условием даже однопользовательских, а тем более для многопользовательских СУБД. То свойство, что каждая транзакция начинается при целостном состоянии базы данных и оставляет это состояние целостным после своего завершения, делает очень удобным использование понятия транзакции как единицы активности пользователя по отношению к базе данных. При соответствующем управлении параллельно выполняющимися транзакциями со стороны СУБД каждый из пользователей может, в принципе, ощущать себя единственным пользователем СУБД.

С управлением транзакциями в многопользовательской СУБД связаны важные понятия сериализации транзакций и сериального плана выполнения смеси транзакций. Под сериализациями параллельно выполняющихся транзакций понимается такое планирование их работы, при котором суммарный результат смеси транзакций эквивалентен результату их некоторого последовательного выполнения. Сериальный план выполнения смеси транзакций – это такой план, который приводит к сериализации транзакций. Попятно, что если удается добиться действительно сериального выполнения смеси транзакций, то для каждого пользователя, по инициативе которого образована транзакция, присутствие других транзакций будет незаметно (если не считать некоторого замедления работы по сравнению с однопользовательским режимом).

Существует несколько базовых алгоритмов сериализации транзакций. В централизованных СУБД наиболее распространены алгоритмы, основанные на синхронизационных захватах объектов базы данных. При использовании любого алгоритма сериализации возможны конфликты между несколькими транзакциями по доступу к объектам базы данных, В этом случае для поддержания сериализации необходимо выполнить откат одной или нескольких транзакций. Это один из случаев, когда пользователь многопользовательской СУБД может реально (и достаточно неприятно) ощутить присутствие в системе транзакций других пользователей.

Date: 2021-07-24; view: 225; Нарушение авторских прав

§

Одним из основных требований к СУБД является надежность хранения данных во внешней памяти. Под надежностью хранения понимается то, что СУБД должна быть в состоянии восстановить последнее согласованное состояние БД после любого аппаратного или программного сбоя. Аппаратные сбои обычно подразделяются на два вида:

· мягкие сбои связаны с внезапной остановкой работы компьютера. Обычно являются следствием внезапного выключения питания или “зависания” операционной системы (что особенно характерно для операционных систем Windows);

· жесткие сбои характеризуются потерей информации на носителях внешней памяти.

Программные сбои обычно возникают вследствие ошибок в программах. Причем эти ошибки могут быть как в самой СУБД, что может привести к аварийному завершению ее работы, так и в пользовательской программе. Первый случай можно рассматривать как разновидность мягкого аппаратного сбоя. Во втором случае незавершенной остается только одна транзакция.

В любом случае для восстановления информации в базе данных необходимо иметь некоторую дополнительную информацию. Таким образом, для поддержания надежности хранения данных требуется избыточность данных. Причем та часть информации, которая используется для восстановления, должна храниться особо надежно. Наиболее распространенным методом поддержания такой избыточной информации является ведение журнала изменений базы данных. Журнал представляет собой особую часть базы данных, недоступную пользователям СУБД и поддерживаемую с особой тщательностью (иногда используются две копии журнала, располагаемые на разных физических дисках), в которую поступают записи обо всех изменениях основной части базы данных. В разных СУБД изменения базы данных журнализируются на разных уровнях: иногда запись в журнале соответствует некоторой логической операции изменения базы данных, иногда — минимальной внутренней операции модификации страницы внешней памяти. Могут также использоваться одновременно оба подхода. Во всех случаях придерживаются стратегии «упреждающей» записи в журнал (так называемого протокола Write Ahead Log — WAL). Несколько утрированно можно сказать, что эта стратегия заключается в том, что запись об изменении любого объекта базы данных должна быть занесена в журнал до того, как будет выполнено и зафиксировано изменение этого объекта. Если в СУБД корректно соблюдается протокол WAL, то с помощью журнала можно решить все проблемы восстановления базы данных после любого сбоя.

Самая простая ситуация восстановления — индивидуальный откат транзакции. Строго говоря, для этого не требуется общесистемный журнал изменений базы данных. Достаточно для каждой транзакции поддерживать локальный журнал операций модификации базы данных, выполненных в этой транзакции, и производить откат транзакции путем выполнения обратных операций, следуя’ от конца локального журнала. В некоторых СУБД так и делают, но в большинстве систем локальные журналы не поддерживают, а индивидуальный откат транзакции выполняют по общесистемному журналу, для чего все записи, относящиеся к одной транзакции, связывают обратным списком (от конца к началу). При мягком сбое во внешней памяти основной части базы данных могут находиться объекты, модифицированные транзакциями, не закончившимися к моменту сбоя, и могут отсутствовать объекты, модифицированные транзакциями, которые к моменту сбоя успешно завершились (по причине использования буферов оперативной памяти, содержимое которых при мягком сбое пропадает). При соблюдении протокола WAL во внешней памяти журнала должны гарантированно находиться записи, относящиеся к операциям модификации обоих видов объектов. Целью процесса восстановления после мягкого сбоя является приведение внешней памяти основной части базы данных в такое состояние, которое возникло бы при фиксации во внешней памяти изменений всех завершившихся транзакций и которое не содержало бы никаких следов незаконченных транзакций. Для того чтобы этого добиться, сначала производят откат незавершенных транзакций, а потом повторно воспроизводят те операции завершенных транзакций, результаты которых не отображены во внешней памяти.

Для восстановления базы данных после жесткого сбоя используют журнал и архивную копию базы данных. Архивная копия — это полная копия базы данных к моменту начала заполнения журнала (хотя имеется много вариантов трактовки смысла архивной копии). Для нормального восстановления базы данных после жесткого сбоя, естественно, необходимо, чтобы журнал не пропал. Тогда восстановление базы данных состоит в том, что, исходя из архивной копии, по журналу воспроизводится работа всех транзакций, которые закончились к моменту сбоя. В принципе можно даже воспроизвести работу незавершенных транзакций и продолжить их работу после завершения восстановления. Однако в реальных системах это обычно не делается, поскольку процесс восстановления после жесткого сбоя является достаточно длительным.

Date: 2021-07-24; view: 310; Нарушение авторских прав

§

Для работы с информацией, хранящейся в базе данных, используются специальные языки, носящее общее название языков баз данных. Чаще всего выделяются два языка:

· язык определения схем данных (Schema Definition Language, SDL) служит главным образом для определения логической структуры базы данных;

· язык манипулирования данными (Data Manipulation Language, DML) содержит набор операторов манипулирования данными, то есть операторов, позволяющих заносить данные в базу, а также удалять, модифицировать или выбирать существующие данные.

Несколько разных специализированных языков баз данных поддерживалось лишь в ранних СУБД. В современных СУБД обычно поддерживается единый интегрированный язык, содержащий все необходимые средства для работы с базой данных, начиная от ее создания, и обеспечивающий базовый пользовательский интерфейс с базами данных. Стандартным языком наиболее распространенных в настоящее время реляционных СУБД является язык SQL (Structured Query Language). Таким образом, указанные выше языки баз данных на сегодняшний день фактически являются подмножествами единого стандартного языка SQL.

Язык SQL позволяет определять схему реляционной базы данных и манипулировать данными. При этом именование объектов базы данных (для реляционной базы данных — именование таблиц и их полей) поддерживается на языковом уровне в том смысле, что компилятор языка SQL производит преобразование имен объектов в их внутренние идентификаторы на основании специально поддерживаемых служебных таблиц-каталогов.

Язык SQL содержит специальные средства определения ограничений целостности базы данных. Опять же, ограничения целостности хранятся в специальных таблицах-каталогах, и обеспечение контроля целостности базы данных производится на языковом уровне — при компиляции операторов модификации базы данных компилятор SQL на основании имеющихся в базе данных ограничений целостности генерирует соответствующий программный код.

Специальные операторы языка SQL позволяют определять так называемые представления базы данных, фактически являющиеся хранимыми в базе данных запросами (результатом любого запроса к реляционной базе данных является таблица) с именованными столбцами, называемыми полями. Для пользователя представление является такой же таблицей, как любая базовая таблица, хранимая в базе данных, но с помощью представлений можно ограничить или, наоборот, расширить видимость данных для конкретного пользователя. Поддержка представлений производится также на языковом уровне.

Наконец, авторизация доступа к объектам базы данных производится также на основе специального набора операторов SQL. Идея состоит в том, что для выполнения операторов SQL разного вида пользователь должен обладать различными полномочиями. Пользователь, создавший таблицу базы данных, обладает полным набором полномочий для работы с данной таблицей. В число этих полномочий входит полномочие на передачу всех или части полномочий другим пользователям, включая полномочие на передачу полномочий. Полномочия пользователей описываются в специальных таблицах-каталогах, контроль полномочий поддерживается на языковом уровне.

Вопросы:

1. Что такое база данных?

2. Что такое банк данных?

3. Отличие банка данных от базы данных?

4. Преимущества банка данных?

5. Что такое система управления базами данных?

6. Компоненты банка данных?

7. Основные функции СУБД?

Лекция 6 (2 ч)

Date: 2021-07-24; view: 235; Нарушение авторских прав

§

Определение. Искусственный интеллект (ИИ) – это некая система программных средств, имитирующая на компьютере процесс мышления человека. Термин искусственный интеллект был предложен в 1956 г. в Станфордском университете (США).

Интеллект представляет собой совокупность фактов и способов их применения для достижения определенной цели. А достижение цели – это применение необходимых правил использования соответствующих фактов.

Пример.Факт1. Зажженная плита – горячая.

Правило1. ЕСЛИ положить руку на зажженную плиту, ТО можно обжечься.

Рассмотрим этапы развития систем искусственного интеллекта:

1) 70-е годы 20 века характеризуются поиском общих методов решений задач и использования их при построении универсальных программ;

2) 80-е годы 20 века характеризуются поиском общих методов представления информации, ее поиска для использования при создании специальных программ;

3) 90-е годы 20 века характеризуются использованием больших объемов высококачественных специальных знаний по некоторой предметной области для создания специальных программ.

В начале 90-х годов 20 века была принята совершенно новая концепция. Суть ее заключается в том, чтобы сделать программу интеллектуальной, ее нужно снабдить множеством высококачественных специальных знаний некоторой предметной области. Т.о., разрабатываемые системы ИИ должны иметь хорошо развитую базу знаний. В настоящее время наиболее полное развитие этой концепции получило проектирование экспертных систем (ЭС).

Определение. Система искусственного интеллекта, созданная для решения задач в конкретной предметной области, называется экспертной.

ЭС – это сложные программные комплексы, аккумулирующие знания специалистов в конкретных предметных областях и тиражирующие этот эмпирический опыт для консультации.

Источником знаний для ЭС служат эксперты в соответствующей предметной области.

Основные их свойства:

1. ЭС для решения задач применяет высококачественные опыт и знания;

2. Знания в ЭС постоянно накапливаются и обновляются;

3. ЭС обладает прогностическими возможностями;

4. ЭС могут быть использованы для обучения руководящих работников и специалистов.

В процессе проектирования и функционирования ЭС можно выделить следующих участников:

1. Разработчик инструментальных средств проектирования ЭС;

2. Инструментальные средства (ИС) построения ЭС;

3. Сама ЭС; 4. Эксперт; 5. Инженер знаний или администратор БЗ;

6. Пользователь.

Инженер знаний – это человек, имеющий навыки в разработке систем ИИ и знающий как надо строить ЭС. Он опрашивает эксперта и организует знания в БЗ.

К инструментальным средствам (ИС) проектирования относят язык программирования ЭС и поддерживающие средства, через которые пользователь взаимодействует с ЭС.

Date: 2021-07-24; view: 292; Нарушение авторских прав

§

Наибольший прогресс среди компьютерных информационных систем отмечен в области разработки экспертных систем, основанных на использовании искусственного интеллекта. Экспертные системы дают возможность менеджеру или специалисту получать консультации экспертов по любым проблемам, о которых этими системами накоплены знания.

Под искусственным интеллектом обычно понимают способности компьютерных систем к таким действиям, которые назывались бы интеллектуальными, если бы исходили от человека. Чаще всего здесь имеются в виду способности, связанные с человеческим мышлением. Работы в области искусственного интеллекта не ограничиваются экспертными системами. Они также включают в себя создание роботов, систем, моделирующих нервную систему человека, его слух, зрение, обоняние, способность к обучению. Решение специальных задач требует специальных знаний. Однако не каждая компания может себе позволить держать в своем штате экспертов по всем связанным с ее работой проблемам или даже приглашать их каждый раз, когда проблема возникла. Главная идея использования технологии экспертных систем заключается в том, чтобы получить от эксперта его знания и, загрузив их в память компьютера, использовать всякий раз, когда в этом возникнет необходимость. Являясь одним из основных приложений искусственного интеллекта, экспертные системы представляют собой компьютерные программы, трансформирующие опыт экспертов в какой-либо области знаний в форму эвристических правил (эвристик). Эвристики не гарантируют получения оптимального результата с такой же уверенностью, как обычные алгоритмы, используемые для решения задач в рамках технологии поддержки принятия решений. Однако часто они дают в достаточной степени приемлемые решения для их практического использования. Все это делает возможным использовать технологию экспертных систем в качестве советующих систем.

Сходство информационных технологий, используемых в экспертных системах и системах поддержки принятия решений, состоит в том, что обе они обеспечивают высокий уровень поддержки принятия решений. Однако имеются три существенных различия. Первое связано с тем, что решение проблемы в рамках систем поддержки принятия решений отражает уровень ее понимания пользователем и его возможности получить и осмыслить решение. Технология экспертных систем, наоборот, предлагает пользователю принять решение, превосходящее его возможности. Второе отличие указанных технологий выражается в способности экспертных систем пояснять свои рассуждения в процессе получения решения. Очень часто эти пояснения оказываются более важными для пользователя, чем само решение. Третье отличие связано с использованием нового компонента информационной технологии – знаний.

Рассмотрим компетентность ЭС, сравнивая систему человеческого интеллекта и систему ИИ.

| Система человеческого интеллекта | Система ИИ |

| Недостатки. 1. Непрочная 2. труднопередаваемая 3. труднодокументируемая 4. непредсказуемая 5. дорогая | Преимущества 1. постоянная 2. легкопередаваемая 3. легкодокументируемая 4. устойчивая 5. приемлемая |

| Преимущества 1. творческая 2. приспосабливающаяся 3. использует чувственное восприятие 4. разносронняя 5. использует широкодоступные знания | Недостатки 1. искусственно запрогроммированная 2. нуждается в подсказке 3. использует символьное восприятие 4. узконаправленная 5. использует специальные знания |

Анализируя преимущества и недостатки этих систем, можно сделать основной вывод о необходимости человека-эксперта, т.к. во многих областях он превосходит ИИ, например, по творчеству, изобретательности, способности передавать информацию и вообще по здравому смыслу.

Отличие ЭС от обычных программ обработки данных:

1) традиционные компьютерные программы – детерменированы при решении любой поставленной задачи они используют одну и ту же последовательность операций; ЭС строит собственное дерево решений для достижения каждой новой цели.

2) ЭС обрабатывает произвольные символьные выражения (например, концептуальные, временные и пространственные отношения). Если цель обычной программы – расчет числовых значений, накопление констант и извлечение данных из памяти, то цель ЭС – состоит в выдаче рекомендаций, основанных на предсказываемом поведении наблюдаемых объектов и течении событий.

3) Если традиционная программа следует определенным математическим правилам, то работа ЭС строится на обработке символьных выражений, основанной на эвристических рассуждениях.

ЭС имитирует рассуждения человека, выдавая предполагаемые решения определенной проблемы, а затем выделяя наиболее подходящие из них. Это позволяет ей с самого начала отбросить бесполезные решения. Более того, она использует составную структуру независимо от приобретенных субъективных знаний, применяя разработанную человеком систему проведения экспертизы к решению жизненных проблем. Благодаря системному анализу проблемы с различных точек зрения, она выдает не просто подходящее, а наилучшее решение. ЭС всецело зависят от человеческой экспертизы.

Date: 2021-07-24; view: 261; Нарушение авторских прав

§

Логические модели используют язык исчисления предикатов. Первому предикату соответствует имя отношения, а термину аргументы- объекты. Все логические выражения, используемые в логике предикатов, имеют значения истина или ложно.

Пример: рассмотрим выражение Джон явл специальстом по информационным технологиям. Это вқражение может быть представлено следуюўим образом: является (Джон, специальность по информационным технологиям). Пусть Х-объект (Джон), который является специалистом по информационным технологиям. Тогда используется следующая форма записи: является (Х, специалист по информационным технологиям).

Выражение: Смит работает на фирме IBM в качестве специалиста может быть представлено в виде предиката с тремя аргументами: работает (Смит, фирма IBM, специалист).

При работе с логическими моделями необходимо соблюдать следующие правила:

1) Порядок аргументов должен всегда задаваться в соответствии с интерпретацией предикатов принятой в данной предметной области. Программист принимает решение о фиксированном порядке аргументов и соблюдает его от начала до конца.

2) Предикат может иметь произвольное число аргументов

3) Отдельные высказывания, состоящие из предиката и связанных с ним аргументов, могут объединяться в сложные высказывания с помощью логических связок: И(END,  ), ИЛИ (or,

), ИЛИ (or,  ), НЕ (not,

), НЕ (not,  ~), →- импликация используемые для формулирования правил по форме: ЕСЛИ…, ТО…

~), →- импликация используемые для формулирования правил по форме: ЕСЛИ…, ТО…

Рассмотрим несколько примеров:

1) Название предиката – является

Является (Смит, специалист по ИТ) ∩ читает (Смит, литература)

Смит является специалистом по ИТ и читает литературу.

2) Название предиката – отчитывается

Отчитывается (Смит, Джон)→руководит (Джон, Смит)

Если Смит отчитқвается перед Джоном, то Джон руководит Смитом.

3) Название предиката –написал

Написал (Смит, программа) ∩ NOT работает (программа) → отладить (Смит, программа, вечер) OR передать (программа, программист, следующий день)

ЕСЛИ Смит написал программу И она не работает, ТО Смиту следует отладить программу вечером ИЛИ передать программисту на следующий день.

В высказываниях в качестве аргументов могут быть использованы и переменные. В этом случае для работы с переменными вводится понятие квантор.

Кванторы бывают двух типов:

1. Квантор всеобщности

2. Квантор существования

означает, что все значения переменной в скобках, относящиеся к некоторой области должны быть истинными.

означает, что все значения переменной в скобках, относящиеся к некоторой области должны быть истинными.

означает, что только некоторые из значений x истины.

означает, что только некоторые из значений x истины.

и

и  могут входить в состав друг друга.

могут входить в состав друг друга.

Примеры:

1.  (специалист по ИТ (X)→программист (X))

(специалист по ИТ (X)→программист (X))

Все специалисты по ИТ являются программистами

2.  (специалист по ИТ (X)→хорошие программисты (X))

(специалист по ИТ (X)→хорошие программисты (X))

Некоторые специалисты по ИТ – хорошие программисты.

3.  (служащий (X)→руководитель (Y,X))

(служащий (X)→руководитель (Y,X))

У каждого служащего есть руководитель

4.  (служащий (X)→руководитель (Y,X))

(служащий (X)→руководитель (Y,X))

Существует некоторое лицо, которое руководит всеми.

Вопросы:

1. Что такое искусственный интеллект?

2. Что такое экспертная система?

3. Этапы развития систем искусственного интеллекта

4. Компетентность ЭС, в сравнении системы человеческого интеллекта и системы ИИ;

5. Отличие логических моделей от эвристических?

Лекция 7 (2 ч)

Date: 2021-07-24; view: 218; Нарушение авторских прав

§

В основе этих моделей лежит понятия сети, вершины, дуги. Сети бывают: простые и иерархические, где вершины – это некоторые понятия, сущности, объекты, события, процессы или явления. Отношения между этими сущностями выражаются дугами. Понятиями обычно выступают абстрактные или конкретные объекты, а отношения – это связи типа это, имеет частью, принадлежит, любит .Простые сети не имеют внутренней структуры, а в иерархических сетях некоторые вершины обладают внутренней структурой.

Характерной особенностью семантических сетей является обязательное наличие трех типов отношений:

1. класс-элемент класса

2. свойство-значение

3. пример элемента класса

В иерархических семантических сетях предусматривается разделение сетей на подсети (пространство) и отношения устанавливаются не только между вершинами, но и между пространствами.

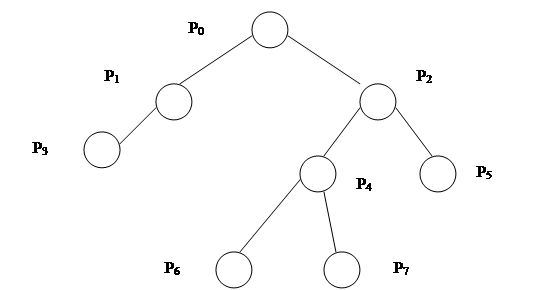

Дерево пространств

Для пространства P6 видимы все вершины пространства, лежащие в пространстве предков P4, P2, P0, а остальные невидимы

Отношения «видимости» дает возможность сгруппировать пространство в упорядочении множества «перспективы».

Рассмотрим правила или соглашения графического изображения иерархических сетей:

1. вершины и дуги, лежащие в одном пространстве ограничиваются прямо или многоугольником;

2. дуга принадлежит тому пространству, в котором находится ее имя;

3. пространство Pi, изображаемое внутри пространства Pj, считается потомком (внутренним уровнем), т.е. из Pi «видимо» Pj. Pi может быть рассмотрено как «супервершина», которая лежит в Pj.

Проблема поиска решения в БЗ типа семантической сети сводится к задаче поиска фрагмента сети, соответствующего некоторой подсети, отвечающей поставленной сети.

Основное преимущество сетевых семантических моделей – в соответствии с современными представлениями об организации долговременной памяти человека.

Недостаток моделей – сложность поиска вывода в семантической сети.

Date: 2021-07-24; view: 238; Нарушение авторских прав

§

Стремлением разработать представления, соединяющие в себе достоинства различных моделей, привело к возникновению фреймовых представлений.

Фрейм (англ. Frame – каркас или рамка) – это структура знаний, предназначенная для представления некоторой стандартной ситуации или абстрактного образа.

С каждым фреймом связана следующая информация:

1. о том как пользоваться фреймом;

2. каковы ожидаемые результаты выполнения фрейма;

3. что делать, если ожидания не оправдались

Верхние уровни фрейма фиксированы и представляют собой сущности или истинные ситуации, которые описываются данным фреймом. Нижние уровни представлены слотами, которые заполняются информацией при вызове фрейма. Слоты – это незаполненные значения некоторых атрибутов.

Фреймом называется также формализованная модель для отображения образа или ситуации.

Структуру фрейма можно представить так:

ИМЯ ФРЕЙМА:

(имя 1-го слота: значение 1-го слота),

(имя 2-го слота: значение 2-го слота),

…………………………………………

(имя N-го слота: значение N-го слота),

Системы фреймов обычно представляют в виде информационной поисковой сети, которая используется, когда предложенный фрейм не удается привести в соответствие с определенной ситуацией, т.е. когда слотам не могут быть присвоены значения, удовлетворяющие условиям, связанным с этими слотами.

В подобных ситуациях сеть используется для поиска и предложения другого фрейма.

Важнейшим свойством теории фреймов является заимствованное из теории семантических сетей. И во фреймах и в семантических сетях наследование происходит по АКО-связям (A-Kind-of=это). Слот АКО указывает на фрейм более высокого уровня иерархии, откуда не явно наследуются , т.е. переносятся значения аналогичных слотов.

Человек Ребенок Ученик

Сеть фреймов

Здесь понятие «ученик» наследует свойство фреймов «ребенок» и «человек», которые находятся на более высоком уровне. Тогда на вопрос: «Любят ли ученики сладкое?» следует ответить «Да»(т.к. этим свойством обладают дети). Наследование свойств может быть частичным, так возраст для учеников не наследуется из фрейма «ребенок» поскольку указан явно в своем собственном фрейме.

Основным преимуществом фреймов является способность отражать концептуальную основу организации памяти человека, а также ее гибкость и наглядность.

Date: 2021-07-24; view: 262; Нарушение авторских прав

§

Системы поддержки принятия решений и соответствующая им информационная технология появились усилиями в основном американских ученых в конце 70-х – начале 80-х гг., чему способствовали широкое распространение персональных компьютеров, стандартных пакетов прикладных программ, а также успехи в создании систем искусственного интеллекта.

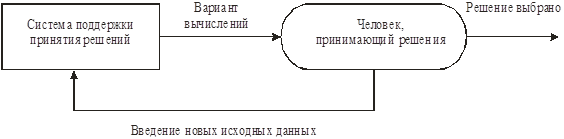

Главной особенностью информационной технологии поддержки принятия решений является качественно новый метод организации взаимодействия человека и компьютера. Выработка решения, что является основной целью этой технологии, происходит в результате итерационного процесса (рис. 9), в котором участвуют:

· система поддержки принятия решений в роли вычислительного звена и объекта управления;

· человек как управляющее звено, задающее входные данные и оценивающее полученный результат вычислений на компьютере.

Рис. 9. Информационная технология поддержки принятия решений как итерационный процесс

Окончание итерационного процесса происходит по воле человека. В этом случае можно говорить о способности информационной системы совместно с пользователем создавать новую информацию для принятия решений. Дополнительно к этой особенности информационной технологии поддержки принятия решений можно указать еще ряд ее отличительных характеристик:

· ориентация на решение плохо структурированных (формализованных) задач;

· сочетание традиционных методов доступа и обработки компьютерных данных с возможностями математических моделей и методами решения задач на их основе;

· направленность на непрофессионального пользователя компьютера;

· высокая адаптивность, обеспечивающая возможность приспосабливаться к особенностям имеющегося технического и программного обеспечения, а также требованиям пользователя.

Информационная технология поддержки принятия решений может использоваться на любом уровне управления. Кроме того, решения, принимаемые на различных уровнях управления, часто должны координироваться. Поэтому важной функцией и систем, и технологий является координация лиц, принимающих решения как на разных уровнях управления, так и на одном уровне.

Date: 2021-07-24; view: 244; Нарушение авторских прав

§

База данных играет в информационной технологии поддержки принятия решений важную роль. Данные могут использоваться непосредственно пользователем для расчетов при помощи математических моделей. Рассмотрим источники данных и их особенности.

1. Часть данных поступает от информационной системы операционного уровня. Чтобы использовать их эффективно, эти данные должны быть предварительно обработаны. Для этого имеются две возможности:

· использовать для обработки данных об операциях фирмы систему управления базой данных, входящую в состав системы поддержки принятия решений;

· сделать обработку за пределами системы поддержки принятия решений, создав для этого специальную базу данных. Этот вариант более предпочтителен для фирм, производящих большое количество коммерческих операций. Обработанные данные об операциях фирмы образуют файлы, которые для повышения надежности и быстроты доступа хранятся за пределами системы поддержки принятия решений.

2. Помимо данных об операциях фирмы для функционирования системы поддержки принятия решений требуются и другие внутренние данные, например данные о движении персонала, инженерные данные и т.п., которые должны быть своевременно собраны, введены и поддержаны.

3. Важное значение, особенно для поддержки принятия решений на верхних уровнях управления, имеют данные из внешних источников. В числе необходимых внешних данных следует указать данные о конкурентах, национальной и мировой экономике. В отличие от внутренних данных внешние данные обычно приобретаются у специализирующихся на их сборе организации.

4. В настоящее время широко исследуется вопрос о включении в базу данных еще одного источника данных – документов, включающих в себя записи, письма, контракты, приказы и т.п. Если содержание этих документов будет записано в памяти и затем обработано по некоторым ключевым характеристикам (поставщикам, потребителям, датам, видам услуг и др.), то система получит новый мощный источник информации.

Система управления данными должна обладать следующими возможностями:

· составление комбинаций данных, получаемых из различных источников, посредством использования процедур агрегирования и фильтрации;

· быстрое прибавление или исключение того или иного источника данных;

· построение логической структуры данных в терминах пользователя;

· использование и манипулирование неофициальными данными для экспериментальной проверки рабочих альтернатив пользователя;

· обеспечение полной логической независимости этой базы данных от других операционных баз данных, функционирующих в рамках фирмы.

База моделей. Целью создания моделей являются описание и оптимизация некоторого объекта или процесса. Использование моделей обеспечивает проведение анализа в системах поддержки принятия решений. Модели, базируясь на математической интерпретации проблемы, при помощи определенных алгоритмов способствуют нахождению информации, полезной для принятия правильных решений.

Пример. Модель линейного программирования дает возможность определить наиболее выгодную производственную программу выпуска нескольких видов продукции при заданных ограничениях на ресурсы.

Использование моделей в составе информационных систем началось с применения статистических методов и методов финансового анализа, которые реализовывались командами обычных алгоритмических языков. Позже были созданы специальные языки, позволяющие моделировать ситуации типа “что будет, если ?” или “как сделать, чтобы?”. Такие языки, созданные специально для построения моделей, дают возможность построения моделей определенного типа, обеспечивающих нахождение решения при гибком изменении переменных. Существует множество типов моделей и способов их классификации, например по цели использования, области возможных приложений, способу оценки переменных и т. п.

По цели использования модели подразделяются на оптимизационные, связанные с нахождением точек минимума или максимума некоторых показателей (например, управляющие часто хотят знать, какие их действия ведут к максимизации прибыли или минимизации затрат), и описательные, описывающие поведение некоторой системы и не предназначенные для целей управления (оптимизации).

По способу оценки модели классифицируются на детерминистские, использующие оценку переменных одним числом при конкретных значениях исходных данных, и стохастические, оценивающие переменные несколькими параметрами, так как исходные данные заданы вероятностными характеристиками.

Детерминистские модели более популярны, чем стохастические, потому что они менее дорогие, их легче строить и использовать. К тому же часто с их помощью получается вполне достаточная информация для принятия решения.

По области возможных приложений модели разбираются на специализированные, предназначенные для использования только одной системой, и универсальные– для использования несколькими системами.

Специализированные модели более дорогие, они обычно применяются для описания уникальных систем и обладают большей точностью. В системах поддержки принятия решения база моделей состоит из стратегических, тактических и оперативных моделей, а также математических моделей в виде совокупности модельных блоков, модулей и процедур, используемых как элементы для их построения (см. рис. 10).

Стратегические модели используются на высших уровнях управления для установления целей организации, объемов ресурсов, необходимых для их достижения, а также политики приобретения и использования этих ресурсов. Они могут быть также полезны при выборе вариантов размещения предприятий, прогнозировании политики конкурентов и т.п. Для стратегических моделей характерны значительная широта охвата, множество переменных, представление данных в сжатой агрегированной форме. Часто эти данные базируются на внешних источниках и могут иметь субъективный характер. Горизонт планирования в стратегических моделях, как правило, измеряется в годах. Эти модели обычно детерминистские, описательные, специализированные для использования на одной определенной фирме.

Тактические модели применяются управляющими среднего уровня для распределения и контроля использования имеющихся ресурсов. Среди возможных сфер их использования следует указать: финансовое планирование, планирование требований к работникам, планирование увеличения продаж, построение схем компоновки предприятий. Эти модели применимы обычно лишь к отдельным частям фирмы (например, к системе производства и сбыта) и могут также включать в себя агрегированные показатели. Временной горизонт, охватываемый тактическими моделями, ≈ от одного месяца до двух лет. Здесь также могут потребоваться данные из внешних источников, но основное внимание при реализации данных моделей должно быть уделено внутренним данным фирмы. Обычно тактические модели реализуются как детерминистские, оптимизационные и универсальные.

Оперативные модели используются на низших уровнях управления для поддержки принятия оперативных решений с горизонтом, измеряемым днями и неделями. Возможные применения этих моделей включают в себя ведение дебиторских счетов и кредитных расчетов, календарное производственное планирование, управление запасами и т.д. Оперативные модели обычно используют для расчетов внутрифирменные данные. Они, как правило, детерминистские, оптимизационные и универсальные (т.е. могут быть использованы в различных организациях).

Математические модели состоят из совокупности модельных блоков, модулей и процедур, реализующих математические методы. Сюда могут входить процедуры линейного программирования, статистического анализа временных рядов, регрессионного анализа и т.п. от простейших процедур до сложных ППП. Модельные блоки, модули и процедуры могут использоваться как поодиночке, так и комплексно для построения и поддержания моделей.

Система управления базой моделей должна обладать следующими возможностями: создавать новые модели или изменять существующие, поддерживать и обновлять параметры моделей, манипулировать моделями.

Date: 2021-07-24; view: 256; Нарушение авторских прав

§

Эффективность и гибкость информационной технологии во многом зависят от характеристик интерфейса системы поддержки принятия решений. Интерфейс определяет: язык пользователя; язык сообщений компьютера, организующий диалог на экране дисплея; знания пользователя.

Язык пользователя – это те действия, которые пользователь производит в отношении системы путем использования возможностей клавиатуры; электронных карандашей, пишущих на экране; джойстика; “мыши”; команд, подаваемых голосом, и т.п. Наиболее простой формой языка пользователя является создание форм входных и выходных документов. Получив входную форму (документ), пользователь заполняет его необходимыми данными и вводит в компьютер. Система поддержки принятия решений производит необходимый анализ и выдает результаты в виде выходного документа установленной формы. Значительно возросла за последнее время популярность визуального интерфейса. С помощью манипулятора “мышь” пользователь выбирает представленные ему на экране в форме картинок объекты и команды, реализуя таким образом свои действия.

Управление компьютером при помощи человеческого голоса – самая простая и поэтому самая желанная форма языка пользователя. Она еще недостаточно разработана и поэтому мало популярна. Существующие разработки требуют от пользователя серьезных ограничений: определенного набора слов и выражений; специальной надстройки, учитывающей особенности голоса пользователя; управления в виде дискретных команд, а не в виде обычной гладкой речи. Технология этого подхода интенсивно совершенствуется, и в ближайшем будущем можно ожидать появления систем поддержки принятия решений, использующих речевой ввод информации.

Язык сообщений – это то, что пользователь видит на экране дисплея (символы, графика, цвет), данные, полученные на принтере, звуковые выходные сигналы и т.п. Важным измерителем эффективности используемого интерфейса является выбранная форма диалога между пользователем и системой. В настоящее время наиболее распространены следующие формы диалога: запросно-ответный режим, командный режим, режим меню, режим заполнения пропусков в выражениях, предлагаемых компьютером. Каждая форма в зависимости от типа задачи, особенностей пользователя и принимаемого решения может иметь свои достоинства и недостатки. Долгое время единственной реализацией языка сообщений был отпечатанный или выведенный на экран дисплея отчет или сообщение. Теперь появилась новая возможность представления выходных данных – машинная графика. Она дает возможность создавать на экране и бумаге цветные графические изображения в трехмерном виде. Использование машинной графики, значительно повышающее наглядность и интерпретируемость выходных данных, становится все более популярным в информационной технологии поддержки принятия решений.

За последние несколько лет наметилось новое направление, развивающее машинную графику, – мультипликация. Мультипликация оказывается особенно эффективной для интерпретации выходных данных систем поддержки принятия решений, связанных с моделированием физических систем и объектов.

В ближайшие годы следует ожидать использования в качестве языка сообщений человеческого голоса. Сейчас эта форма применяется в системе поддержки принятия решений сферы финансов, где в процессе генерации чрезвычайных отчетов голосом поясняются причины исключительности той или иной позиции.

Знания пользователя – это то, что пользователь должен знать, работая с системой. К ним относятся не только план действий, находящийся в голове у пользователя, но и учебники, инструкции, справочные данные, выдаваемые компьютером. Совершенствование интерфейса системы поддержки принятия решений определяется успехами в развитии каждого из трех указанных компонентов. Интерфейс должен обладать следующими возможностями:

· манипулировать различными формами диалога, изменяя их в процессе принятия решения по выбору пользователя;

· передавать данные системе различными способами;

· получать данные от различных устройств системы в различном формате;

· гибко поддерживать (оказывать помощь по запросу, подсказывать) знания пользователя.

Вопросы:

1. Приведите характеристики и назначение систем принятия решений?

2. Главная особенность информационной технологии поддержки принятия решений?

3. Основные компоненты систем принятия решений?

4. Какую роль в информационной технологии поддержки принятия решений играет база данных?

5. На какие виды по цели использования подразделяются модели?

6. Как классифицируются модели по способу оценки?

7. Разбиение моделей по области возможных приложений?

8. Система управления интерфейсом в системе поддержки решений?

Лекция 9 (1 ч)

Date: 2021-07-24; view: 297; Нарушение авторских прав

§

Биллинговая система (от англ. bill – счет, billing – выписывание счета) – система, вычисляющая стоимость услуг связи для каждого клиента и хранящие информацию обо всех тарифах и прочих стоимостных характеристиках, которые используются телекоммуникационными операторами для выставления счетов абонентам и взаиморасчетов с другими поставщиками услуг. Цикл выполняемых ими операций именуется биллингом. Биллинговая система (БС) представляет собой бухгалтерскую систему, программное обеспечение разработанное специально для телекоммуникационных операторов. Биллинговые системы используются как в телефонии (проводной и сотовой), так и в сетях передачи данных (интернет провайдеры), а так же имеет место в IP-телефонии. Любая БС создается на основе определенной системы управления базами данных (СУБД). Большинство БС в мире создавалось на основе СУБД Oracle. Среди других СУБД можно выделить Sybase и Informix как рассчитанные на большие объемы информации. А вот названия некоторых биллинговых систем: BIS, Flagship, CBOSS, Arbor, Bill-2000-prepaid. Стоит упомянуть, что под БС как правило подразумевает и аппаратное обеспечение, участвующие в организации биллинга.

Существуют несколько названий биллинговой системы: АСР – автоматизированная система расчетов; ИБС – информационная биллинговая система.

Одним из важных качеств БС является ее гибкость, то есть способность приспосабливаться к изменившимся обстоятельствам. Гибкая система адаптирована не только к одномоментным потребностям оператора; за счет таких качеств, как настраиваемость, модульность и открытость она позволяет решать перспективные задачи. Модульный принцип построения системы – это такой принцип, при котором вся система собирается из отдельных частей (модулей). БС тоже состоит из таких модулей – подсистем. БС включает в себя, например, подсистему предварительной обработки данных, подсистему оперативного управления биллингом, подсистему оповещения клиентов. Под открытостью системы подразумевается открытость исходного кода программного продукта, что позволяет оператору не зависеть от разработчика в будущем и самостоятельно обслуживать и модернизировать систему. Тесно связано с гибкостью БС и следующее качество автоматизированных систем расчета – масштабируемость.

Масштабируемость по нагрузке. При росте абонентской базы, появлении дополнительных услуг не должна появляться необходимость изменять или дорабатывать программную часть БС. Увеличение возможностей БС должно достигаться за счет модернизации аппаратной части системы. При проектировании масштабируемых систем необходимо использовать СУБД, рассчитанные на большие объемы данных. СУБД должна быть совместима с различными компьютерными платформами, чтобы обеспечивать поддержку многопроцессорного режима работы.

Надежность – одно из основных требований, предъявляемым к любой системе. Надежность БС определяется надежностью СУБД и технологий, используемых при разработке системы. Далеко не последнее место занимает надежность поставщика (разработчика) прикладного программного обеспечения: время его работы на рынке и, как косвенный показатель, процент присутствия разработанных им систем на телекоммуникационном рынке. Однако надежность БС обеспечивается также соблюдением определенных стандартов при их разработке.

Мультиязычность – возможность устанавливать различные языки для представления информации.

Мультивалютность – возможность работать с любыми валютами

Отложенный биллинг – биллинг, при котором расчеты производятся после состоявшихся звонков.

Горячий биллинг– изменение баланса счета происходит в процессе разговора, и информацию об остатке на Вашем счету можно получить сразу после звонка.

Оптимизация биллинга– улучшение, совершенствование оператором своей БС.

Большие БС – системы, применяемые крупными операторами.

Постинг биллинга– фиксация результатов расчета биллинга; после расчетов результаты становятся доступными пользователям (рассылаются, печатаются).

Так как БС предназначена для автоматизации расчетов с клиентом, то она и должна обеспечивать автоматизацию начиная с заключения договора до выписки счетов за услуги сотовой связи, причем корректно. При помощи подсистем автоматических услуг и автоматического сбора данных АСР должна предоставлять абонентам возможность самообслуживания. Некоторые БС позволяют абонентам оформлять заказы на подключение и производить оплату услуг через Интернет.

Date: 2021-07-24; view: 719; Нарушение авторских прав

§

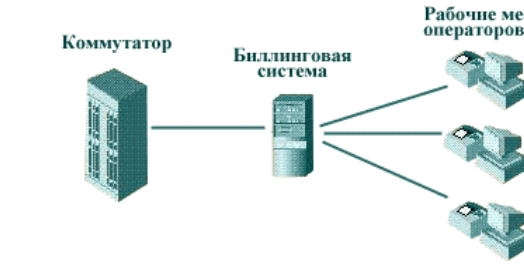

Схема организации биллинга не сложна: информация о соединениях и их продолжительности записывается коммутатором и после предварительной обработки передается в расчетную систему. Расчетной системе “известны” тарифы. Она идентифицирует вызов и выполняет необходимые расчеты, формируя тем самым счет абонента. Очевидно, что в памяти системы должны храниться не только нормативы, тарифы и информация об услугах, но и данные о клиентах, заключенных контрактах с абонентами и сторонними поставщиками услуг связи (если таковые имеются), а также о стоимости передачи информации по разным каналам и направлениям (системой должно быть также предусмотрено наличие дилеров: у них могут быть другие расценки, например, на подключение). Кроме этого, любая БС должна иметь базу, хранящую историю платежей: только эти сведения позволяют контролировать процесс оплаты и автоматизировать так называемую активацию/деактивацию абонентов. Эту функцию БС можно еще назвать защитной, так как она не позволяет пользоваться услугами связи тем, кто за них не платит.

Рис. 11. Структура биллинговой системы

По функциональным возможностям БС можно разделить на три класса: предназначенные для транснациональных операторов связи, заказные национального масштаба и системы среднего класса для региональных сетей.

БС, относящиеся к первому классу, должны обеспечивать взаимодействие сетей на межнациональном уровне, в различных временных зонах, т.е. они должны быть мультивалютными и мультиязычными.

Заказные системы национального масштаба создаются под определенного оператора. Оператору может понадобиться новая БС, совместимая с уже существующей расчетной системой. Разумеется, стоимость таких единичных систем значительно выше.

В масштабе региона можно вполне обойтись стандартными БС. Однако и такие системы должны обладать качествами, перечисленными выше: гибкостью, масштабируемостью, надежностью. Любая БС создается и настраивается на бизнес-процесс определенного оператора связи, имеет собственный набор функций, соответствующий технологическому циклу предоставления услуг, и может работать с конкретным сетевым оборудованием, поставляющим ей информацию о вызовах и соединениях, – то есть БС не является “коробочным” продуктом. Но существует и стандартный набор функций, поддерживаемых практически всеми БС. В него входят:

· операции, выполняемые на этапе предварительной обработки и анализа исходной информации, например, функция получения данных о соединениях и услугах (запросы к коммутатору);

· операции управления сетевым оборудованием: функции активации/деактивации (блокировки/разблокировки) абонентов и команды изменения условий подписки абонентов, передаваемые непосредственно в коммутатор;

· основные функции приложения СУБД, включающие в себя: тарификацию записей коммутатора о вызовах и услугах; формирование и редактирование таблиц базы данных расчетной системы; выставление счетов и их печать; кредитный контроль счетов; составление отчетов; архивацию.

Как уже было сказано, БС должна обладать гибкостью или модульностью. Каждый элемент АСР обеспечивает реализацию конкретного участка технологической цепочки обслуживания клиента. Основные подсистемы, характерные для биллинга, это: подсистема предварительной обработки данных о соединениях, оперативное управление биллингом и подсистема оповещения клиентов.

Date: 2021-07-24; view: 316; Нарушение авторских прав

§

Чтобы обеспечить взаимопонимание между различными БС разных операторов (это, например, требуется при роуминге), были разработаны группы стандартов биллинга. Основных международных групп стандартов три.