Тема 3.2 смачивание. капиллярные явления в быту, природе и технике.

Смачивание. Если опустить стеклянную палочку в ртуть и затем вынуть ее, то ртути на ней не окажется. Если же эту палочку опустить в воду, то после вытаскивания на ее конце остается капля воды. Этот опыт показывает, что молекулы ртути притягиваются сильнее друг к другу, чем к молекулам стекла, а молекулы воды притягиваются друг к другу слабее, чем к молекулам стекла.

А) Смачивающая жидкость. Если молекулы жидкости притягиваются друг к другу слабее, чем к молекулам твердого вещества, то жидкость называют смачивающей это вещество. Например, вода смачивает чистое стекло и не смачиваетпарафин.

Б) Не смачивающей. Если молекулы жидкости притягиваются друг к другу сильнее, чем к молекулам твердого вещества, то жидкость называют не смачивающей это вещество. Ртуть не смачивает стекло, она смачивает чистые медь и цинк.

Краевой угол. Краевой угол образуется плоской поверхностью твердого тела и плоскостью, касательной к свободной поверхности жидкости, проходящей через точку А (рис. 6.16.), где граничат твердое жидкость и газ. Внутри краевого угла всегда находится жидкость. Для смачивающих жидкостей краевой угол острый, а для не смачивающих жидкостей — тупой.

Поскольку краевой угол  сохраняется при вертикальном положении твердой поверхности, то смачивающая жидкость у краев сосуда, в который она налита, приподнимается (рис. 6.17, а), а не смачивающая жидкость опускается (рис. 6.17, б).

сохраняется при вертикальном положении твердой поверхности, то смачивающая жидкость у краев сосуда, в который она налита, приподнимается (рис. 6.17, а), а не смачивающая жидкость опускается (рис. 6.17, б).

Давление, создаваемое искривленной поверхностью жидкости. Искривление поверхности жидкости у краев сосуда легко обнаружить на опыте. Особенно отчетливо это видно в узких трубках, где искривляется вся свободная поверхность жидкости. В трубке с круглым сечением эта поверхность представляет собой часть поверхности сферы и называется мениском (от греч. менискос — “лунный серп”). У смачивающей жидкости мениск вогнутый, а у не смачивающей — выпуклый (рис. 6.18, а, б).

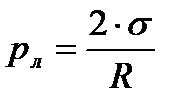

Так как площадь поверхности мениска больше, чем площадь внутреннего сечения трубки, то под действием молекулярных сил искривленная поверхность жидкости стремится выпрямиться и этим создает дополнительное давление рл, которое при смачивании (вогнутый мениск) направлено от жидкости, а при не смачивании (выпуклый мениск) — внутрь жидкости. Это давление было определено французским ученым Лапласом, поэтому его часто называют лапласовым давлением. Для сферической формы свободной поверхности жидкости с радиусом R это давление выражается формулой:

Капиллярные явления в природе и технике. Особенности взаимодействия жидкостей со смачиваемыми и несмачивасмыми поверхностями твердых тел являются причиной капиллярных явлений.

Капиллярные явления в природе и технике. Особенности взаимодействия жидкостей со смачиваемыми и несмачивасмыми поверхностями твердых тел являются причиной капиллярных явлений.

Капилляром называется трубка с малым внутренним диаметром. Возьмем капиллярную стеклянную трубку и погрузим один ее конец в воду. Опыт показывает, что внутри капиллярной трубки уровень воды оказывается выше уровня открытой поверхности воды.

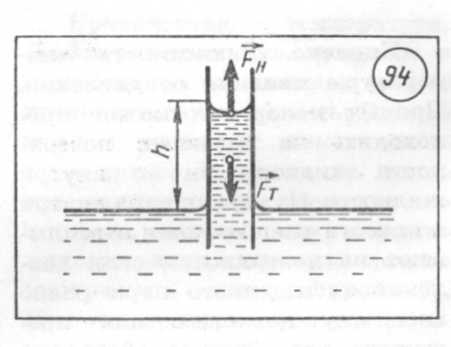

При полном смачивании жидкостью поверхности твердого тела силу поверхностного натяжения можно считать направленной вдоль поверхности твердого тела перпендикулярно к границе соприкосновения твердого тела и жидкости. В этом случае подъем жидкости вдоль смачиваемой поверхности продолжается до тех пор, пока сила тяжести FТ, действующая на столб жидкости в капилляре и направленная вниз, не станет равной по модулю силе поверхностного натяжения Fн, действующей вдоль границы соприкосновения жидкости с поверхностью капилляра (рис. 94):

Fт =Fн FT = mg = ρhπr2g, Fн = σl = σ2πr.

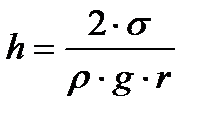

Отсюда получаем, что высота подъема столба жидкости в капилляре обратно пропорциональна радиусу капилляра:

, где r- радиус трубки, ρ- плотность жидкости/

, где r- радиус трубки, ρ- плотность жидкости/

Высота h тем больше, чем меньше внутренний радиус трубки г. Подъем воды особенно значителен в трубках, внутренний диаметр которых соизмерим с диаметром волоса (или еще меньше); поэтому такие трубки называют капиллярами (от греч, капиллярис — “волосной”, “тонкий”). Смачивающая жидкость в капиллярах поднимается вверх , а не смачивающая — опускается вниз.

Явления, обусловленные втягиванием смачивающих жидкостей в капилляры или выталкиванием не смачивающих жидкостей из капилляров, называются капиллярными явлениями.

Капиллярные явления играют большую роль в природе и технике. Множество мельчайших капилляров имеется в растениях. В деревьях по капиллярам влага из почвы поднимается до вершин деревьев и через листья испаряется в атмосферу. В почве имеются капилляры, которые тем уже, чем плотнее почва. Вода по этим капилляра поднимается до поверхности и быстро испаряется, а земля становий сухой. Ранняя весенняя вспашка земли разрушает капилляры, т.е. сохраняет подпочвенную влагу и увеличивает урожай.

В технике капиллярные явления имеют огромное значение, например, в процессах сушки капиллярно-пористых тел, подвода смазки к деталям машин применяют фитильный способ подачи масла и т. п. Большое значение капиллярные явления имеют в строительном деле. Например, чтобы кирпичная стена не сырела, между фундаментом дома и стеной делают прокладку из вещества, в котором нет капилляров (битум, толь). В бумажной промышленности приходится учитывать капиллярность при изготовлении различных сортов бумаги. Например, при изготовлении писчей бумаги ее пропитывают специальным составом, закупоривающим капилляры. В быту капиллярные явления используют в фитилях, в промокательной бумаге.

§

Молекулы (или атомы) расположены строго упорядоченно. Расстояние между молекулами ≈ диаметру молекулы. Атомы или молекулы твердых тел колеблются около определенных положений равновесия. Поэтому твердые тела сохраняют не только объем, но и форму. Если соединить центры положений равновесия атомом или ионов твердого тела, то получится правильная пространственная решетка, называемая кристаллической.

Твердые тела, в которых атомы или молекулы расположены упорядочение и образуют периодически повторяющуюся внутреннюю структуру, называются кристаллами. Поэтому кристаллы имеют плоские грани (Крупинка поваренной соли имеет плоские грани, составляющие друг с другом прямые углы).

Физические свойства кристаллических тел неодинаковы в различных направлениях, но совпадают в параллельных направлениях.

Анизотропия кристаллов – это зависимость физических свойств от выбранного в кристалле направления. Например, различная механическая прочность кристаллов по разным направлениям (Кусок слюды легко расслаивается в одном направлении, но разорвать его в направлении перпендикулярном пластинкам гораздо сложнее). Многие кристаллы по – разному проводят теплоту и электрический ток в различных направлениях. От направления зависят и оптические свойства кристаллов. Например, кристаллы кварца и турмалина по – разному преломляют свет в зависимости от направления падающих на него лучей.

Кристалл поваренной соли при раскалывании дробится на части, ограниченные плоскими поверхностями, пересекающимися под прямыми углами. Эти плоскости перпендикулярны особым направлениям в образце, по этим направлениям его прочность минимальна.

Анизотропия механических, тепловых, электрических и оптических свойств кристаллов объясняется тем, что при упорядоченном расположении атомов, молекул или ионов силы взаимодействия между ними и межатомные расстояния оказываются неодинаковыми по различным направлениям.

Кристаллические тела делятся на монокристаллы и поликристаллы. Монокристаллы – это одиночные кристаллы имеют правильную геометрическую форму, и их свойства различны по разным направлениям (анизотропия).

Монокристаллы иногда обладают геометрически правильной внешней формой, но главный признак монокристалла — периодически повторяющаяся внутренняя структура во всем его объеме. Поликристаллическое тело представляет собой совокупность сросшихся друг с другом хаотически ориентированных маленьких кристаллов — кристаллитов. Поликристаллическую структуру чугуна, например, можно обнаружить, если рассмотреть с помощью лупы образец на изломе. Каждый маленький монокристалл поликристаллического тела анизотропен, но поликристаллическое тело изотропно.

Поликристаллы– это твердые тела состоящие из большого числа маленьких сросшихся кристалликов (металлы, кусок сахара). Все направления внутри поликристаллов равноправны и свойства поликристаллов одинаковы по всем направлениям (изотропия).

Аморфными называются тела, физические свойства которых одинаковы по всем направлениям. Примерами аморфных тел могут служить куски затвердевшей смолы, янтарь, изделия из стекла. Аморфные тела являются изотропными телами. Изотропность физических свойств аморфных тел объясняется беспорядочностью расположения составляющих их атомов и молекул. У аморфных тел нет строгого порядка в расположении атомов, нет строгой повторяемости по всем направлениям одного и того же элемента структуры. Определенной температуры плавления у аморфных тел в отличие от кристаллических нет.

Свойства аморфных тел. Все аморфные тела изотропны, т.е. их физические свойства по всем направлениям одинаковы (стекло, смола, пластмасса и т.д.). При внешних воздействиях аморфные тела обнаруживают одновременно упругие свойства, подобно твердым телам, и текучесть, подобно жидкости (При сильном ударе кусок смолы раскалывается на кусочки, а при длительном нахождении смолы на твердой поверхности, смола постепенно растекается, и чем выше температура, тем быстрее это происходит.).

Тема 5.2 Механические свойства твердых тел. Виды деформаций. Упругость, прочность, пластичность, хрупкость. Закон Гука. Плавление и кристаллизация. Внутреннее строение Земли и планет*

Деформацией твердого теланазывается изменение формы или объема тела под действием внешних сил.

Виды деформации.

Упругие деформации–это деформации, которые полностью исчезают после прекращения действия внешних сил (пружина, резиновый шнур) и тело восстанавливает свою первоначальную форму.

Пластические деформации– это деформации, которые не исчезают после прекращения действия внешних сил (пластилин, глина, свинец) и тело не восстанавливает свою первоначальную форму.

Механическим напряжением называют отношение модуля силы упругости F к площади поперечного сечения S тела:

;

;

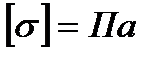

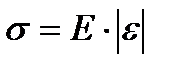

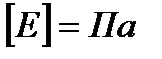

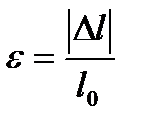

Закон Гука:при малых деформациях напряжение  прямо пропорционально относительному удлинению

прямо пропорционально относительному удлинению  .

.

Закон Гука выполняется при небольших деформациях ( участок ОА диаграммы).

1)  , где

, где  – модуль упругости или модуль Юнга (он характеризует сопротивляемость материала упругой деформации);

– модуль упругости или модуль Юнга (он характеризует сопротивляемость материала упругой деформации);  – относительная деформация (относительное удлинение);

– относительная деформация (относительное удлинение);  – начальная длина, ∆l – абсолютное удлинение тела. ∆l= l – l0

– начальная длина, ∆l – абсолютное удлинение тела. ∆l= l – l0

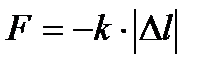

2)  , где

, где  – коэффициент жесткости.

– коэффициент жесткости.

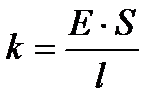

Диаграмма растяжения. (рис.)Для исследования деформации растяжения стержень при помощи специальных устройств подвергают растяжению, а затем измеряют удлинение образца и возникающее в нем напряжение. По результатам опытов вычерчивают график зависимости напряжения  от относительного удлинения

от относительного удлинения  , получивший название диаграммы растяжения (рис.).

, получивший название диаграммы растяжения (рис.).

Участок ОА – пропорциональная деформация;

Участок ОА – пропорциональная деформация;  – предел пропорциональности (максимальное напряжение, при котором еще выполняется закон Гука); если увеличивать нагрузку, то деформация становится нелинейной, но после снятия нагрузки форма и размеры тела практически восстанавливаются. (Участок АВ- упругая деформация);

– предел пропорциональности (максимальное напряжение, при котором еще выполняется закон Гука); если увеличивать нагрузку, то деформация становится нелинейной, но после снятия нагрузки форма и размеры тела практически восстанавливаются. (Участок АВ- упругая деформация);  – предел упругости; По мере увеличения нагрузки деформация нарастает все быстрее и при некотором значении напряжения, соответствующем на диаграмме точке С, удлинение нарастает практически без увеличения нагрузки. Это явление называется текучестью материала (участок СD). Разрыв образца происходит после того, как напряжение достигает максимального значения

– предел упругости; По мере увеличения нагрузки деформация нарастает все быстрее и при некотором значении напряжения, соответствующем на диаграмме точке С, удлинение нарастает практически без увеличения нагрузки. Это явление называется текучестью материала (участок СD). Разрыв образца происходит после того, как напряжение достигает максимального значения  , называемого пределом прочности (образец растягивается без увеличения внешней нагрузки вплоть до разрушения ).

, называемого пределом прочности (образец растягивается без увеличения внешней нагрузки вплоть до разрушения ).

§

Изменить внутреннюю энергию можно:

а) теплопередачей, т.е. изменяя кинетическую энергию молекул.

Теплопередача –это процесс передачи энергии от одного тела к другому без совершения работы.

Количество теплоты– это количественная мера изменения внутренней энергии при теплообмене.  ;

;

Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.

б) совершением работы над телом, т.е. изменить потенциальную энергию тела. Для этого необходимо уменьшить либо увеличить расстояние между молекулами.

Одним из основных термодинамических процессов, совершающихся в большинстве тепловых машин, является процесс расширения газа с совершением работы. Легко определить работу, совершаемую при изобарном расширении газа.

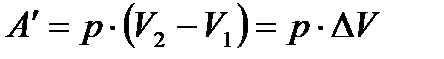

Если при изобарном расширении газа от объема V1 до объема V2происходит перемещение поршня в цилиндре на расстояние l (рис. 106), то работа А’, совершенная газом, равна

A’ =Fl = pSl=p∆V,

где р — давление газа, ∆V— изменение его объема.

Работу газ совершает только тогда, когда есть изменение объема. Если V2>V1(  >0), то работа газа положительна, и говорят, что сам газ совершил работу. Если же V2<V1(

>0), то работа газа положительна, и говорят, что сам газ совершил работу. Если же V2<V1(  <0), то работа газа отрицательна, и говорят, что над газом совершили работу.

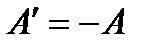

<0), то работа газа отрицательна, и говорят, что над газом совершили работу.  , где А- работа внешних сил.

, где А- работа внешних сил.

Графическое нахождение работы газа.Работа газа численно равна площади фигуры, ограниченной графиком зависимости p от V.

Как видно из рисунка 107, при изображении изобарного процесса расширения газа в координатных осях р, V площадь фигуры, ограниченной графиком процесса, ординатами V1 и V2, осью абсцисс, пропорциональна работе газа А’.

Тема 6.2 Первое начало термодинамики. Применение первого начала термодинамики к различным тепловым процессам. Адиабатный процесс.

Закон сохранения энергии:Энергия в природе не возникает из ничего и никуда не исчезает; она только переходит из одной формы в другую, от одного тела к другому, а полная энергия в замкнутой системе тел остается величиной неизменной. Установлен закон Р.Майером и Д.Джоулем. Закон сохранения и превращения энергии, распространенный на тепловые явления, носит название первого закона термодинамики.

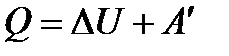

I закон термодинамики.Количество теплоты, переданное системе, идет на изменение ее внутренней энергии и на совершение системой работы над внешними телами:  , где

, где  – изменение внутренней энергии,

– изменение внутренней энергии,  – работа газа.

– работа газа.

Невозможность создания вечного двигателя.Из первого закона термодинамики вытекает невозможность создания вечного двигателя – устройства, способного совершать неограниченное количество работы без затрат топлива или каких – либо других материалов.

§

При соприкосновении тел процесс теплопередачи происходит самопроизвольно от горячего тела к холодному до тех пор, пока оба тела не будут иметь одинаковые температуры. Например, чашка с горячим чаем. Все макроскопические процессы в природе протекают только в одном определенном направлении. В обратном направлении они самопроизвольно протекать не могут. Необратимый процесс–это любой процесс, сопровождающийся трением, т.к. при трении часть механической энергии превращается в теплоту. Любой реальный процесс – необратим. (Старение; прыжки с трамплина и т.д.).

Обратимый процесс–это процесс, при котором система, переходя из состояния 2 в состояние 1, проходит те же промежуточные точки, что и при переходе из состояния 1 в состояние 2. Этот процесс допускает возможность возвращения системы в первоначальное состояние без каких-либо изменений в окружающей среде. (Шарик в вакууме падает на абсолютно упругую плиту; колебания маятника в вакууме)

Понятие о втором начале термодинамике.

Второй закон термодинамики (формулировка Клаузиуса):теплообмен протекает в направлении от более горячих тел к более холодным.

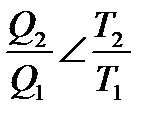

– математическая запись второго закона термодинамики.

– математическая запись второго закона термодинамики.

Тепловые двигатели.

Тепловыми двигателяминазывают двигатели, которые превращают внутреннюю энергию топлива в механическую работу. Для того чтобы двигатель совершал работу, необходима разность давлений по обе стороны поршня двигателя. Разность давлений достигается за счет повышения температуры рабочего тела (газа) на сотни или тысячи градусов по сравнению с температурой окружающей среды. Такое повышение температуры происходит при сгорании топлива.

Принцип действия тепловой машины.Любая тепловая машина должна иметь нагреватель, рабочее тело и охладитель (холодильник). Нагреватель сообщает рабочему телу (газу) некоторое количество теплоты Q1 , что приводит к увеличению его внутренней энергии. Рабочее тело совершает работу  за счет запаса внутренней энергии. Рабочим телом у всех тепловых машин является газ, который образуется при сгорании топлива в цилиндре двигателя и при расширении совершает работу. В двигателе газ при расширении не может отдать всю свою внутреннюю энергию на совершение работы. Часть теплоты Q2 передается холодильнику (атмосфере) вместе с отработанным паром или выхлопными газами двигателей. Эта часть внутренней энергии теряется .

за счет запаса внутренней энергии. Рабочим телом у всех тепловых машин является газ, который образуется при сгорании топлива в цилиндре двигателя и при расширении совершает работу. В двигателе газ при расширении не может отдать всю свою внутреннюю энергию на совершение работы. Часть теплоты Q2 передается холодильнику (атмосфере) вместе с отработанным паром или выхлопными газами двигателей. Эта часть внутренней энергии теряется .

Рабочее тело двигателя получает при сгорании топлива количество теплоты Q1 , совершает работу  и передает холодильнику количество теплоты Q2 <Q1 .

и передает холодильнику количество теплоты Q2 <Q1 .

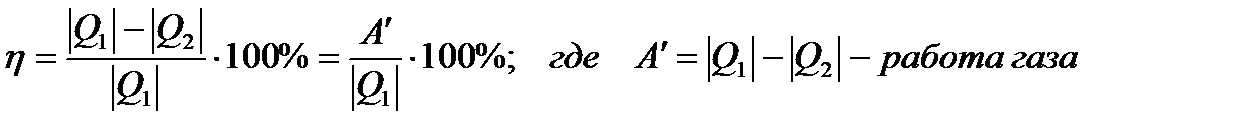

Коэффициентом полезного действия (КПД) теплового двигателяназывают отношение работы, совершаемой двигателем, к количеству теплоты, полученному от нагревателя:

КПД любой машины  <1

<1

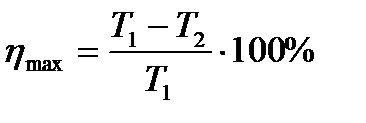

Цикл Карно.Законы термодинамики позволяют вычислить максимально возможный КПД теплового двигателя, работающего с нагревателем, имеющим температуру Т1 , и холодильником с температурой Т2 . Впервые это сделал французский физикСади Карно в 1824г. Он придумал (теоретически) идеальную тепловую машину с идеальным газом в качестве рабочего тела. Карно получил для КПД этой машины формулу:  , где Т1 – температура нагревателя; Т2 – температура холодильника;

, где Т1 – температура нагревателя; Т2 – температура холодильника;

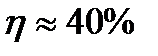

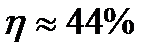

Главное значение этой формулы состоит в том, что любая реальная тепловая машина, работающая с нагревателем, имеющим температуру Т1 , и холодильником с температурой Т2 , не может иметь КПД, превышающий КПД идеальной тепловой машины. Эта формула дает теоретический предел для максимального значения КПД тепловых двигателей. Действительное же значение КПД из – за различных энергетических потерь приблизительно равно 40%. Максимальный КПД – около 44% имеют двигатели Дизеля.

Виды тепловых двигателей:а). паровые машины (  ); б).двигатели внутреннего сгорания (карбюраторные) (

); б).двигатели внутреннего сгорания (карбюраторные) (  ); в).дизельные двигатели (

); в).дизельные двигатели (  ); г). паровые турбины ( в водном транспорте) (

); г). паровые турбины ( в водном транспорте) (  ); ; д). газовые турбины(турбореактивные и турбовинтовые) в самолетах и теплоходах(

); ; д). газовые турбины(турбореактивные и турбовинтовые) в самолетах и теплоходах(  ).

).

§

Электродинамика—это раздел физики, изучающий свойства и закономерности поведения электрического поля, осуществляющего взаимодействие между электрически заряженными телами или частицами.

Открытие электризации тел.Еще в древнем мире была известна способность янтаря, потертого мехом, притягивать небольшие кусочки других материалов. В 1600г., английский физик У. Гильберт выяснил, что подобным свойством обладают и другие вещества. Именно он ввел слово электричество (греч. — “янтарь”), назвав стеклянную палочку, потертую шелком, наэлектризованной.

Электрический заряд. Протоны, нейтроны и электроны обладают индивидуальными свойствами, они не похожи друг на друга. Для характеристики этих свойств была введена физическая величина – электрический заряд. Наличие у частиц электрического заряда позволяет им взаимодействовать друг с другом. Причем, одноименно заряженные частицы отталкиваются друг от друга, а разноименно заряженные — притягиваются. Электрический заряд характеризует интенсивность электромагнитных взаимодействий. Электрический заряд не существует отдельно от частицы, это ее неотъемлемое свойство так же, как и масса частицы. Заряд, аналогичный заряду электрона, стали называть отрицательным, а заряд, аналогичный заряду протона, — положительным. Нейтрон не имеет электрического заряда

Элементарный заряд. Электрическому заряду присуще свойство дискретности, т.е. он способен дробиться, но только до определенного минимального значения, которое называется элементарный заряд. Материальным носителем наименьшей массы и наименьшего отрицательного электрического заряда является электрон, открытый в 1897г. английским физиком Дж. Дж. Томсоном. Величина элементарного заряда была определена экспериментально Милликеном Иоффе. Его численное значение равно:

Электризация. Заряд макроскопических тел определяется суммарным зарядом частиц, из которых оно состоит. Атом любого вещества нейтрален, так как число электронов в нем равно числу протонов в его ядре. Поэтому макроскопические тела, как правило, электрически нейтральны.

Для того чтобы макроскопическое тело стало обладать электрическим зарядом, необходимо отделить часть отрицательного заряда от связанного с ним, положительного. Этот процесс называют электризацией.

Обнаружить заряжено тело или нет можно с помощью электроскопа.

Наэлектризовать тело можно:

трением. При этом небольшая часть наиболее подвижных заряженных частиц в теле — электронов — перейдет от одного тела к другому. При этом первое тело зарядится положительно, а второе — отрицательно;

соприкосновением незаряженного тела с заряженным. При этом часть электронов будет перебегать от тела, у которого число электронов больше, к телу с меньшим числом электронов.

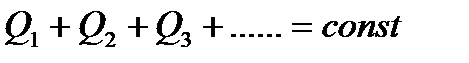

Закон сохранения электрического заряда.Электрический заряд при электризации ниоткуда не берется и никуда не исчезает бесследно. Он только переходит от одного тела к другому, а общий заряд в замкнутой системе тел остается величиной неизменной.

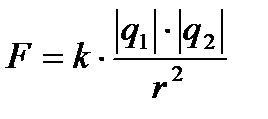

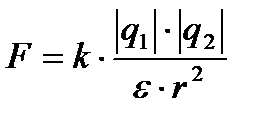

Закон Кулона.Законы взаимодействия неподвижных электрических зарядов изучает электростатика.Основной закон электростатики был экспериментально установлен французским физиком Шарлем Кулоном (1736—1806) | 1785 г. В опытах Кулон измерялись силы взаимодействия заряженных шаров. Опыты показали, что два точечных неподвижных заряженных тела в вакууме взаимодействуют друг с другом с силой прямо пропорциональной произведению модулей зарядов и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними, и направленной по прямой, соединяющей эти заряды.

– кулоновская сила в вакууме.

– кулоновская сила в вакууме.

– кулоновская сила в среде

– кулоновская сила в среде

– электрическая постоянная

– электрическая постоянная

закон Кулона справедлив только для точечных зарядов. На самом деле точечных зарядов в природе не существует, но если расстояние между заряженными телами во много раз больше их размеров, то эти тела можно считать точечными.

1 Кулон(Кл) — это заряд, проходящий за1с через поперечное сечение проводника при силе тока 1 А.

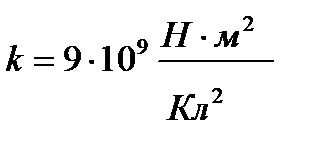

Диэлектрическая проницаемость средыесть величина, показывающая, во сколько раз сила взаимодействия данных зарядов в вакууме больше, чем в данной среде.

F-сила взаимодействия зарядов поля в данной среде; F0 –сила взаимодействия зарядов в вакууме.

F-сила взаимодействия зарядов поля в данной среде; F0 –сила взаимодействия зарядов в вакууме.

§

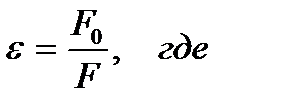

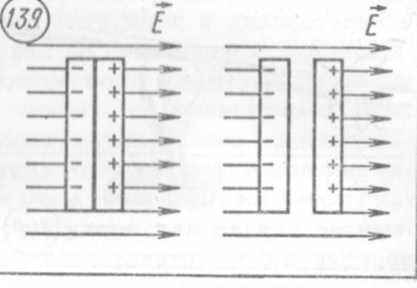

Электрическое поле, векторы напряженности которого одинаковы во всех точках, называетсяоднородным.Однородным можно считать, например, поле в середине пространства между заряженными пластинами, так как у краев пластины векторы Е в различных точках поля оказываются неодинаковыми.

Тема 7.3 Работа, совершаемая силами электрического поля при перемещение заряда. Потенциал.Разность потенциала, напряжение. Связь между напряженностью и разностью потенциалов.

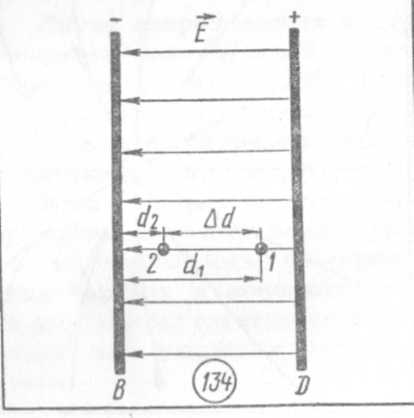

Работа электрических сил при перемещении заряда q в однородном электрическом поле.Вычислим работу при перемещении электрического заряда в однородном электрическом поле с напряженностью Е. Если перемещение заряда происходило по линии напряженности поля на расстояние ∆d = d1 —d2(рис. 134), то работа равна

А = Fэ(d 1 —d2) = qE(d1 — d2), где d1и d2 — расстояния от начальной и конечной точек до пластины В.

А = Fэ(d 1 —d2) = qE(d1 — d2), где d1и d2 — расстояния от начальной и конечной точек до пластины В.

Пусть заряд q находится в точке В однородного электрического поля.

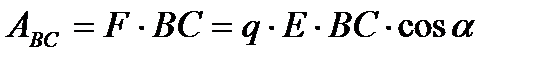

Из курса механики известно, что работа равна произведению силы на перемещение и на косинус угла между ними. Поэтому работа электрических сил при перемещении заряда q в точку С по прямой ВС выразится следующим образом:

Так как ВС • cos α = BD, то получим, что АBC = qE·BD.

Pабота сил поля при перемещении заряда q в точку С по пути BDС равна сумме работ на отрезках BD и DC, т.е.

Поскольку cos 90° = 0, работа сил поля на участке DC равна нулю. Поэтому

.

.

Следовательно:

а) когда заряд перемещается по линии напряженности, а затем перпендикулярно к ней, то силы поля совершают работу только при перемещении заряда вдоль линии напряженности поля.

б) В однородном электрическом поле работа электрических сил не зависит от формы траектории.

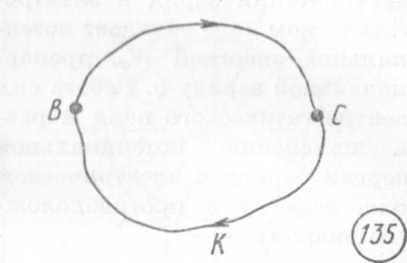

в) Работа сил электрического поля по замкнутой траектории всегда равна нулю.

в) Работа сил электрического поля по замкнутой траектории всегда равна нулю.

Потенциальное поле.Поле, в котором работа не зависит от формы траектории, называется потенциальным.Примерами потенциальных полей являются поле тяготения и электрическое поле.

Потенциальная энергия заряда.

Когда заряд перемещается в электрическое поле из точки 1, где его потенциальная энергия была W1 ,в точку 2, где его энергия оказывается равной W2, то работа сил поля :

А12= W1– W2= – (W1– Wt) = -ΔW21(8.19)

где ΔW21 = W2– Wtпредставляет собой приращение потенциальной энергии заряда при его перемещении из точки 1 в точку 2.

Потенциальная энергия заряда, находящегося в какой-либо точке поля, будет численно равна работе, совершаемой силами при перемещении данного заряда из этой почки в бесконечность.

Потенциал электростатического поля –физическая величина, равная отношению потенциальной энергии электрического заряда в электрическом поле к заряду. Он является энергетической характеристикой электрического поля в данной точке.Потенциал измеряется потенциальной энергией одиночного, положительного заряда, находящегося в заданной точке поля к величине этого заряда

а) Знак потенциала определяется знаком заряда, создающего поле, поэтому потенциал поля положительного заряда уменьшается при удалении от него, а потенциал поля отрицательного заряда — увеличивается.

б) Поскольку потенциал является величиной скалярной, то, когда поле создано многими зарядами, потенциал в любой точке поля равен алгебраической сумме потенциалов, созданных в этой точке каждым зарядом в отдельности.

Разность потенциалов. Работу сил поля можно выразить с помощью разности потенциалов.

Разность потенциалов. Работу сил поля можно выразить с помощью разности потенциалов.  Разность потенциалов Δφ =(φ1 – φ2) есть не что иное, как напряжение между точками 1 и 2, поэтому обозначается U12 .

Разность потенциалов Δφ =(φ1 – φ2) есть не что иное, как напряжение между точками 1 и 2, поэтому обозначается U12 .

1 вольт– это такое напряжение (разность потенциалов) между двумя точками поля, при котором, перемещая заряд в 1 Кл из одной точки в другую, поле совершает работу в 1 Дж.

Эквипотенциальные поверхности.Во всех точках поля, находящихся на расстоянии r1 от точечного заряда q, потенциал φ1 будет одинаковый. Все эти точки находятся на поверхности сферы, описанной радиусом r1 из точки, в которой находится точечный заряд q.

Поверхность, все точки которой имеют одинаковый потенциал, называется эквипотенциальной.

Эквипотенциальными поверхностями поля точечного электрического заряда являются сферы, в центре которых расположен заряд (рис. 136).

Эквипотенциальные поверхности однородного электрического поля представляют собой плоскости, перпендикулярные линиям напряженности (рис. 137).

При перемещении заряда вдоль этой поверхности работа не совершается.

Линии напряженности электрического поля всегда нормальны к эквипотенциальным поверхностям. Это означает, что работа сил поля при перемещении заряда по эквипотенциальной поверхности равна нулю.

Связь между напряженностью поля и напряжением.Напряженность однородного поля численно равна разности потенциалов на единице длины линии напряженности:

Тема 7.4 Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков.Распределение зарядов в проводнике, внесенном в электрическое поле. Электростатическая защита. Пьезоэлектрический эффект.

Проводники— вещества, хорошо проводящие электрический ток. В них всегда имеется большое количество носителей зарядов, т.е. свободных электронов или ионов. Внутри проводника эти носители зарядов движутся хаотически.

Если проводник (металлическую пластинку) поместить в электрическое поле, то под действием электрического поля свободные электроны перемещаются в сторону действия электрических сил. В результате смещения электронов под действием этих сил на правом конце проводника возникает избыток положительных зарядов, а на левом — избыток электронов, поэтому между концами проводника возникает внутреннее поле (поле смещенных зарядов), которое направлено против внешнего поля. Перемещение электронов под действием поля происходит до тех пор, пока поле внутри проводника не исчезнет совсем.

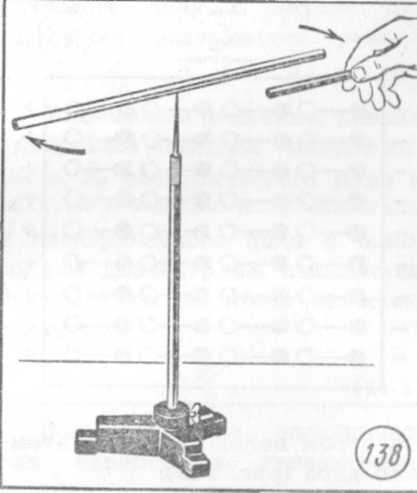

Наличие свободных электрических зарядов в проводниках можно обнаружить в следующих опытах. Установим на острие металлическую трубу. Соединив проводником трубу со стержнем электрометра, убедимся в том, что труба не имеет электрического заряда.

Наличие свободных электрических зарядов в проводниках можно обнаружить в следующих опытах. Установим на острие металлическую трубу. Соединив проводником трубу со стержнем электрометра, убедимся в том, что труба не имеет электрического заряда.

Теперь наэлектризуем эбонитовую палочку и поднесем к одному концу трубы (рис. 138). Труба поворачивается на острие, притягиваясь к заряженной палочке. Следовательно, на том конце трубы, который расположен ближе к эбонитовой палочке, появился электрический заряд, противоположный по знаку заряду палочки.

Электростатическая индукция.Когда проводник попадает в электрическое поле, то он электризуется так, что на одном его конце возникает положительный заряд, а на другом конце такой же по величине отрицательный заряд. Такая электризация называется электростатической индукцией.

Электростатическая индукция.Когда проводник попадает в электрическое поле, то он электризуется так, что на одном его конце возникает положительный заряд, а на другом конце такой же по величине отрицательный заряд. Такая электризация называется электростатической индукцией.

а) Если такой проводник удалить из поля, его положительные и отрицательные заряды вновь равномерно распределятся по всему объему проводника и все его части станут электрически нейтральными.

б) Если же такой проводник разрезать на две части, то одна часть будет иметь положительный заряд, а другая отрицательный

При равновесии зарядов на проводнике (при электризации проводника) потенциал всех его точек одинаков и поля внутри проводника нет, а потенциал всех точек проводника одинаков (как внутри него, так ина поверхности). В то же время поле вне наэлектризованного проводника существует, а его линии напряженности нормальны (перпендикулярны) к поверхности проводника. Следовательно, при равновесии зарядов на проводнике его поверхность является эквипотенциальной поверхностью.

Электростатическая защита.Если полый проводник поместить в электрическое поле или наэлектризовать соприкосновением с заряженным телом, то поле внутри полости существовать не будет. На этом основана электростатическая защита.Если какой-либо прибор поместить в металлический футляр, то внешние электрические поля проникать внутрь футляра не будут, т.е. работа и показания такого прибора не будут зависеть от наличия и изменения внешних электрических полей.

Плотность зарядов на выступах и на остриях проводника. Заряд распределяется равномерно только по поверхности проводника сферической формы. При произвольной форме проводника поверхностная плотность зарядов,а значит, и напряженность поля вблизи поверхности проводникабольше там, где больше кривизна поверхности. Особенно велика плотность зарядов на выступах и на остриях проводника.

§

Установим метровую деревянную линейку на подставку, обеспечивающую возможность вращения вокруг вертикальной оси. (Подставкой может быть, например, электрическая лампа накаливания.) Выполним такой же опыт, как с металлической трубой и заряженной палочкой (рис. 140). Опыт покажет, что деревянная линейка — тело из диэлектрика — притягивается к заряженным телам подобно телу из проводящего материала. Однако, если тело из диэлектрика разделить в электрическом поле на две части, то каждая из частей окажется нейтральной. В диэлектрике, помещенном в электрическое поле, заряды не разделяются,— следовательно, в нем нет свободных зарядов. Притяжение незаряженного тела из диэлектрика к заряженному телу объясняется тем, что в электрическом поле происходит поляризация диэлектрика, т. е. смещение в противоположные стороны разноименных связанных зарядов, входящих в состав атомов и молекул вещества.

Установим метровую деревянную линейку на подставку, обеспечивающую возможность вращения вокруг вертикальной оси. (Подставкой может быть, например, электрическая лампа накаливания.) Выполним такой же опыт, как с металлической трубой и заряженной палочкой (рис. 140). Опыт покажет, что деревянная линейка — тело из диэлектрика — притягивается к заряженным телам подобно телу из проводящего материала. Однако, если тело из диэлектрика разделить в электрическом поле на две части, то каждая из частей окажется нейтральной. В диэлектрике, помещенном в электрическое поле, заряды не разделяются,— следовательно, в нем нет свободных зарядов. Притяжение незаряженного тела из диэлектрика к заряженному телу объясняется тем, что в электрическом поле происходит поляризация диэлектрика, т. е. смещение в противоположные стороны разноименных связанных зарядов, входящих в состав атомов и молекул вещества.

Диэлектриком или изолятором называется тело, не проводящее электрические заряды.В диэлектрике отсутствуют свободные носители зарядов. Все электрические заряды диэлектрика входят в состав его молекул и могут смещаться лишь на очень малые расстояния — в пределах молекулы или атома (такие заряды называются связанными). Но диэлектрик, помещенный в электрическое поле, сам создает электрическое поле. Диэлектрики можно разделить на полярные и не полярные диэлектрики.

Диэлектриком или изолятором называется тело, не проводящее электрические заряды.В диэлектрике отсутствуют свободные носители зарядов. Все электрические заряды диэлектрика входят в состав его молекул и могут смещаться лишь на очень малые расстояния — в пределах молекулы или атома (такие заряды называются связанными). Но диэлектрик, помещенный в электрическое поле, сам создает электрическое поле. Диэлектрики можно разделить на полярные и не полярные диэлектрики.

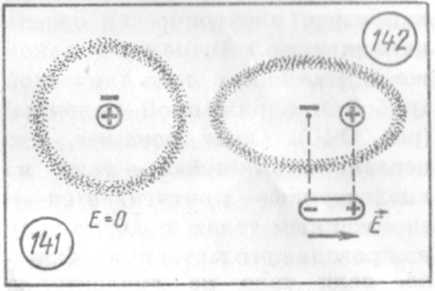

При отсутствии электрического поля электронное облако расположено симметрично относительно атомного ядра (рис. 141), а в электрическом поле с напряженностью Е оно изменяет свою форму и центр отрицательно заряженного электронного облака уже не совпадает с центром положительного атомного ядра (рис. 142).

Не полярные диэлектрики.Атом состоит из ядра(положительно заряженного) и электронного облака (заряженного отрицательно). Не полярные диэлектрикисостоят из атомов и молекул, у которых центры распределения положительных и отрицательных зарядов совпадают ( инертные газы, кислород, водород).

Полярные диэлектрики– состоят из атомов и молекул у которых центры распределения положительных и отрицательных зарядов не совпадают ( спирты, вода и др.). Например, молекула NaCl. У натрия на внешней оболочке 1 валентный электрон, а у Cl -7 валентных электронов. Такие молекулы можно рассматривать, как совокупность двух точечных зарядов, равных по модулю и противоположных по знаку, находящихся на расстоянии  друг от друга. Такую в целом нейтральную систему называют электрическим диполем.

друг от друга. Такую в целом нейтральную систему называют электрическим диполем.

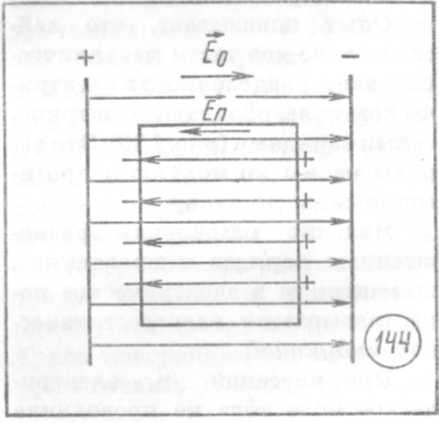

В результате поляризации на поверхности вещества появляются связанные заряды. Эти заряды обусловливают взаимодействие нейтральных тел из диэлектрика с заряженными телами. Вектор напряженности Еа электрического поля, создаваемого связанными зарядами на поверхности диэлектрика, направлен внутри диэлектрика противоположно вектору напряженности Ео внешнего электрического поля, вызывающего поляризацию (рис. 144). Напряженность электрического поля Е внутри диэлектрика оказывается равной

В результате поляризации на поверхности вещества появляются связанные заряды. Эти заряды обусловливают взаимодействие нейтральных тел из диэлектрика с заряженными телами. Вектор напряженности Еа электрического поля, создаваемого связанными зарядами на поверхности диэлектрика, направлен внутри диэлектрика противоположно вектору напряженности Ео внешнего электрического поля, вызывающего поляризацию (рис. 144). Напряженность электрического поля Е внутри диэлектрика оказывается равной

Е=Е0 Еп или Е = Е0—ЕП.

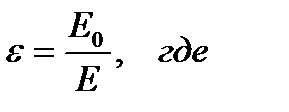

Физическая величина, равная отношению модуля напряженности Ео электрического поля в вакууме к модулю напряженности Е электрического поля в однородном диэлектрике, называется диэлектрической проницаемостью вещества:

Е-напряженность поля в данном диэлектрике; Е0 – напряженность поля в вакууме.

Е-напряженность поля в данном диэлектрике; Е0 – напряженность поля в вакууме.

Выводы:

а) Все заряды на поверхности поляризованного диэлектрика называются связанными, т.е. входят в состав молекул. Их называют поляризованными зарядами

б) Поле внутри диэлектрика, созданное его поляризованными зарядами, направлено навстречу внешнему полю, т.е.ослабляет внешнее поле, но полностью не уничтожает его.

в) Отличие от проводника здесь проявляется еще и в том, что, разделяя поляризованный диэлектрик на части, нельзя отделить положительные заряды от отрицательных. На противоположных сторонах каждой части поляризованного диэлектрика при этом всегда остаются заряды различных знаков.

§

Электроемкость проводника.При заряжении двух проводников (например от батарейки) один из проводников приобретет заряд q, а другой –q, между проводниками появляется электрическое поле и возникнет разность потенциалов(напряжение). Чем меньше увеличивается напряжение между проводниками, тем больший заряд можно на них накопить.

Электроемкость проводника.При заряжении двух проводников (например от батарейки) один из проводников приобретет заряд q, а другой –q, между проводниками появляется электрическое поле и возникнет разность потенциалов(напряжение). Чем меньше увеличивается напряжение между проводниками, тем больший заряд можно на них накопить.

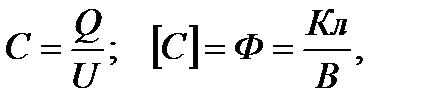

Электроемкость проводника–этофизическая величина, характеризующая способность двух проводников накапливать электрический заряд.

Электроемкостьюдвух проводников называют отношение заряда одного из проводников к разности потенциалов между этими проводниками:

Электроемкость проводника может измениться под действием различных физических факторов:

1. электроемкость проводника увеличивается с приближением к нему другого незаряженного проводника.

2. заземление второго проводника увеличивает электроемкость первого проводника.

3. наличие твердого диэлектрика(стекло, слюда и др.). между двумя проводниками увеличивает электрическую емкость этой системы

4. уменьшение толщины диэлектрика увеличивает электроемкость системы проводников.

5. электроемкость увеличивается с увеличением диэлектрической проницаемости диэлектрика.

6.увеличение площади проводников увеличивает электрическую емкость.

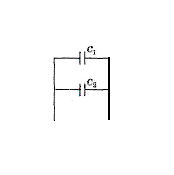

Конденсатор – система из двух проводников, разделенных тонким слоем диэлектрика. Проводники в этом случае называются обкладками конденсатора. Под зарядом конденсатора понимают абсолютное значение заряда одной из обкладок. Первый конденсатор – лейденская банка ( банка с ртутью и туда вставлен гвоздь) был создан в 18 веке. Конденсатор позволяет накапливать электрический заряд. Конденсаторы бывают плоские, сферические, цилиндрические в зависимости от назначения.

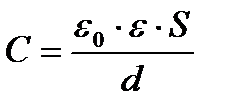

Если проводники плоские и параллельно расположенные, то конденсатор называется плоским. Введем обозначения: С — электроемкость; S — площадь одной стороны пластинки; ε0—электрическая постоянная; ε — относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика; d — толщина диэлектрика;

Электроемкость плоского конденсатора, состоящего из двух пластин прямо пропорциональна площади его пластины, величине диэлектрической проницаемости и обратно пропорциональна толщине диэлектрика.

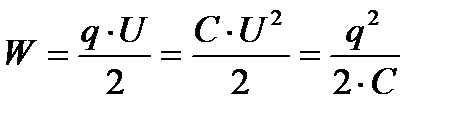

Энергия заряженного конденсатора:

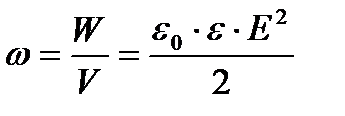

Объемной плотностью энергии ω однородного электрического поляназывается величина, которая измеряется энергией поля, заключенной в единице объема:

Плотность энергии электрического поля прямо пропорциональна квадрату напряженности этого поля.