Общие коэффициенты естественного движения населения

Естественное движение населения – изменение численности населения за счет рождения и смертей. В статистике широко используется показатель естественного прироста населения, который определяют как разность между числом родившихся живыми и числом умерших за определенный период, имея в виду прежде всего положительный результат (число родившихся должно превышать численность умерших). Если разница имеет отрицательный результат, то речь идет о показателе естественной убыли населения.

Воспроизводство населения измеряется с помощью общего коэффициента рождаемости и общего коэффициента смертности (рассчитываются на 1000 человек, т.е. в промилле, ‰).

Общий коэффициент рождаемости характеризует интенсивность деторождения по отношению к населению в целом (всех возрастов) и вычисляется как отношение числа родившихся живыми в течение года (N) к среднегодовой численности населения ( ):

Интенсивность смертности населения измеряется общим коэффициентом смертности, который представляет собой отношение общего числа умерших в течение года (М) к среднегодовой численности населения:

В статистике населения используется также естественного прироста (убыли), который представляет собой разность между коэффициентом рождаемости и коэффициентом смертности.

Большое значение для анализа естественного движения населения имеет расчет возрастных коэффициентов рождаемости (коэффициентов для отдельных возрастных групп женщин) и Суммарного коэффициента рождаемости, который характеризует среднее число детей, рожденных женщиной за свою жизнь. В последние годы в России суммарный коэффициент рождаемости имеет тенденцию к снижению (суммарный коэффициент рождаемости снизился с 2,00 в 1970 г. до 1,24 в 1998

Важнейшей частью статистической информации о смертности населения является показатель смертности детей на первом году жизни. Речь идет о коэффициенте младенческой смертности, который представляет собой отношение числа умерших в возрасте до одного года (М0 ) к числу родившихся живыми:

Обобщающим показателем является показатель средней продолжительности предстоящей жизни, который может быть рассчитан для любой возрастной группы населения путем деления суммы предстоящих человеко-лет, которые предстоит прожить группе лиц от возраста х до предельного возраста включительно (Tx ), на численность изучаемого поколения, дожившего до возраста х (Lx ):

(13.4)

Кроме естественного движения большое влияние на численность населения страны оказывает перемещение населения по территории страны (миграция населения). Изменение численности населения на отдельных территориях за счет миграции представляет собой механическое движение населения.

Миграция населения – это передвижение людей (мигрантов) через границы тех или иных территорий (страны, региона, области, района и т.д.), связанное с переменой места жительства навсегда или на более или менее длительное время. К основным показателям миграции относятся следующие:

§ число прибытий – П;

§ число выбытий – В;

§ миграционный прирост – (П – В), если П > В;

§ миграционный отток – (П – В), если П < В.

Выбывшим считается лицо, которое выехало за пределы данной территории. К прибывшим относятся лица, которые въехали на данную территорию из-за ее пределов. Число выбывших и прибывших определяется по показателям регистрационных учетов по месту прибытия и месту убытия.

Для статистической характеристики миграционных процессов используют расчетные относительные показатели: коэффициенты интенсивности (прибытия, выбытия, миграционного оборота), коэффициент эффективности миграции.

Показатели уровня рождаемости

Показатель рождаемости является важнейшим медико-социальным критерием жизнеспособности и воспроизводства населения. Рождаемость обусловлена не только биологическими, но и социально-экономическими процессами, условиями жизни, быта, занятостью женщин в производстве, традициями, религиозными установками и другими факторами. Для характеристики интенсивности процесса рождения используют как общий показатель рождаемости, так и показатели плодовитости (фертильности), повозрастные показатели рождаемости, «брутто» и «нетто» коэффициенты воспроизводства населения.

Для ориентировочной характеристики рождаемости используется общий коэффициент рождаемости, то есть рассчитанный на все население.

Коэффициент общей = число родившихся живыми

рождаемостив данном году х 1000 среднегодовая численность населения

Оценка показателя рождаемости по шкале ВОЗ, в соответствии с которой выделяют несколько уровней рождаемости, дает представление об интенсивности процесса воспроизводства населения:

· высокий – более 25 на 1000 населения;

· средний – 15-25 на 1000 населения;

· низкий – до 15 на 1000 населения.

Коэффициент плодовитости(фертильности), являющийся специальным показателем рождаемости, рассчитывается на женщин фертильного (детородного) возраста.

Коэффициент плодовитости =число родившихся живыми

(фертильности)в данном году х 1000 средняя численность женщин в возрасте 15-49 лет

При расчете коэффициентов брачной и внебрачной плодовитости принимается во внимание соответственно факт, состоят ли женщины репродуктивного возраста в браке или нет.

Коэффициент брачной плодовитости =число родившихся живыми

(фертильности)в данном году х 1000 средняя численность женщин в возрасте 15-49 лет, состоящих в браке

Коэффициент внебрачной плодовитости =число родившихся живыми

(фертильности)в данном году х 1000 средняя численность женщин в возрасте 15-49 лет, не состоящих в браке

Показатель «брутто» – это суммарный коэффициент рождаемости, показывающий, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всей ее жизни детей при сохранении в каждом возрасте существующего уровня рождаемости.

Оценка показателя «брутто» производится в соответствии со следующей шкалой:

§ меньше 2,18 – суженное воспроизводство;

§ больше 2,18 – расширенное воспроизводство;

§ равно 2,18 – простое воспроизводство.

Коэффициент «нетто» воспроизводства женского населения показывает, сколько в среднем девочек, рожденных одной женщиной на протяжении всей ее жизни, дожило бы до возраста матери с момента их рождения при условии сохранении в каждом возрасте уровней рождаемости и смертности данного периода.

Оценка показателя «нетто» производится в соответствии со следующей шкалой:

§ меньше 1 – суженное воспроизводство;

§ больше 1 – расширенное воспроизводство;

§ равно 1 – простое воспроизводство.

Рождаемость и плодовитость

Рождаемость – это массовый процесс деторождения в поколении или совокупности поколений.

Плодовитость – биологическая способность мужчины, женщины, брачной пары к зачатию и рождению определенного числа детей.Плодовитость как способность к рождению следует отличать от фактического деторождения, которое характеризуется числом рожденных детей.

Рождаемость, в этом случае, можно определить как фактическую реализацию плодовитости, зависящую от ряда факторов.

Средняя плодовитость человека как биологического вида составляет 10-12 живорождений за всю жизнь, т.е. 12-15 беременностей . Фактически показатели итоговой брачной рождаемости не превышают 8 живорождений за всю жизнь.

Плодовитость возникает очень рано: у женщин в 12-13 лет, у мужчин – в 14-15 лет. А возраст достижения экономической зрелости, необходимый для создания собственной семьи, отодвигается по мере увеличения сроков школьного и профессионального образования. Такой разрыв в сроках полового и социального созревания создает множество проблем: преждевременные роды, подростковая беременность, вопросы контрацепции и т.д.

Возраст угасания плодовитости отодвигается по мере улучшения условий жизни и здоровья населения: у женщин к 50-55 годам, у мужчин – к 55-60 годам.

Понятие плодовитости связано с рядом других понятий, которые раскрывают те или иные ее стороны. Эта совокупность включает в себя понятия бездетности, бесплодия, инфертильности и стерильности.

Бесплодие – это неспособность зрелого организма мужчины или женщины к воспроизводству потомства. Брак считается бесплодным, если в течение трех лет регулярной половой жизни и при условии неприменения контрацепции и искусственных абортов не происходит рождения живого ребенка или из-за отсутствия зачатия, или из-за самопроизвольного выкидыша, или рождения мертвого ребенка.

Бесплодие обусловлено:

- Спонтанной стерильностью;

- Спонтанной (недобровольной) невынашиваемостью;

- Мертворождением.

В современных экономически развитых странах около 10-15% брачных пар бесплодны абсолютно (т.е. не имеют шансов на рождение ребенка) и столько же – относительно (т.е. обладают пониженной плодовитостью).

Стерильность – это неспособность к зачатию. При этом различают стерильность постоянную (в старших возрастах, после достижения менопаузы), стерильность в репродуктивном периоде (как следствие заболевания или операции стерилизации), временную (в период беременности, послеродовая или послеабортная аменорея, как результат применения контрацепции), стерильность естественную(вызванную нормальными физиологическими причинами: возрастом, беременностью, кормлением грудью и т.п.), искусственную (контрацептивную) и т.д.

Инфертильность – отсутствие рождений. Она может быть следствием искусственного прерывания беременности, а также полного отсутствия сексуальных отношений (абстиненции) на протяжении всего репродуктивного периода или какой-то его части (из-за отсутствия брака, длительного разделения супругов или контрацептивного воздержания).

Напрямую плодовитость измерить нельзя. Ее можно оценить или через измерение оплодотворяемости (физиологической способности к зачатию, которая приблизительно равна 0,2), или условно принимая за нее уровень естественной рождаемости.

Под естественной рождаемостью понимают брачную рождаемость при условии отсутствия всякого прямого вмешательства в репродуктивный цикл. Естественная рождаемость биологически и социально обусловлена. Ее величина варьируется в зависимости от среднего возраста вступления в брак, длительности грудного вскармливания и других поведенческих факторов. В развитых странах господствует малодетность при среднем числе детей, рожденных женщиной за всю жизнь, не превышающем 1,5. Этот разрыв объясняется действием репродуктивного поведения, неполной реализацией потребности в двух детях, преобладающей у большинства семей в развитых странах.

§

Репродуктивное поведение — система действий, отношений и психических состояний личности, связанных с рождением или отказом от рождения детей любой очередности, в браке или вне брака[102].Термин ʼʼрепродуктивное поведениеʼʼ эмоционально нейтрален, не содержит оценочной окраски, относится ко всем индивидам и брачным парам, не только к тем, кто сознательно планирует размер своей семьи, но и к тем, кто не желает такого планирования (неосознанно или вполне сознательно).

Репродуктивное поведение является частью общего поведения личности или группы людей (одним из видов которой является семья), относящейся предметно к определœенной области жизни, а именно — к рождению (или нерождению) детей.

Основными внешними индикаторами репродуктивных установок служат три базовых показателя˸ среднее идеальное, желаемое и ожидаемое (планируемое) число детей.

Среднее идеальное число детей характеризует представление респондента о наилучшем числе детей в семье вообще (в средней семье по стране, в городской семье, сельской, русской и т.п.), но не обязательно в своей семье. По мнению большинства специалистов, среднее идеальное число детей отражает представления людей о социальных нормах детности, о наилучшем числе детей при определœенных обстоятельствах, жизненных условиях[106]. Вопрос об идеальном числе детей заимствован нашей демографией из американских исследований, где он используется часто в анкетах в такой редакции˸ ʼʼКакое, по вашему мнению, идеальное число детей для средней американской семьи?ʼʼ, причем слово ʼʼсреднейʼʼ в анкете подчеркивается. В одном из первых крупнейших отечественных обследований (1969 ᴦ.), использовавших метод опроса мнений женщин, вопрос об идеальном числе детей задавался респондентам в следующей редакции˸ ʼʼКак Вы думаете, сколько детей лучше всего вообще иметь в семье?ʼʼ Впоследствии исследователи дружно отказались от этого вопроса без особых дискуссий на тему о его целесообразности. В западных странах данный вопрос продолжает пользоваться популярностью в исследованиях репродуктивного поведения. Там он рассматривается почти как синоним другого показателя, среднего желаемого числа детей.

К примеру, в американских исследованиях данный вопрос обычно задается в такой редакции˸ ʼʼВ случае если бы вы могли иметь детей ровно столько, сколько хотите, какое это число могло бы быть?ʼʼ В некоторых отечественных исследованиях данный вопрос звучал так˸ ʼʼСколько бы вам хотелось иметь детей в семье, в случае если бы для этого были все условия?ʼʼ

И, наконец, среднее ожидаемое(или планируемое) число детей, ĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ характеризует реальные намерения, репродуктивные планы людей и семей, с учетом конкретных обстоятельств их жизни, с учетом конкуренции репродуктивных планов с другими жизненными планами и т.п. Вопрос об ожидаемом числе детей формулируется обычно таким образом˸ ʼʼСколько всœего детей вы собираетесь иметь?ʼʼ, ʼʼСколько еще детей вы собираетесь иметь?ʼʼ, ʼʼСколько предполагаете иметь еще детей?ʼʼ Показатель ожидаемого числа детей рассматривается статистиками-демографами как имеющий наибольшее, по сравнению с двумя предыдущими показателями, практическое значение для прогнозирования тенденций рождаемости. Другому индикатору — желаемому числу детей — повезло меньше. До сих пор он не заинтересовал статистиков, в т.ч. и ученых-демографов, статистиков по образованию. Между тем желаемое число детей как показатель потребности личности и семьи в числе детей имеет, по крайней мере, не меньшую ценность в анализе тенденций рождаемости, репродуктивной мотивации и в качестве инструмента прогнозирования рождаемости, чем ожидаемое число детей. В частности, по результатам многих исследований уже известно, что репродуктивные установки формируются в раннем возрасте и затем мало изменяются на протяжении жизни одного поколения. По этой причине показатели среднего желаемого числа детей в еще меньшей степени, чем соответствующие показатели ожидаемого числа детей (более чувствительные к изменениям социальной конъюнктуры), подвержены деформирующему влиянию возрастной структуры респондентов и, следовательно, более адекватно характеризуют репродуктивное поведение семей, чем, скажем, показатели фактической рождаемости. По тем же причинам (ᴛ.ᴇ. в силу малой изменчивости репродуктивных потребностей на протяжении жизни одного поколения) уменьшение среднего желаемого числа детей с переходом от старших поколений женщин к младшим имеет прогностическое значение, указывает на вероятное снижение потребности в числе детей в недалеком будущем (через 10—15 лет), когда младшие ныне поколения женщин проживут репродуктивный период своей жизни и реализуют свои установки на число детей (обычно не полностью).

Наконец, среднее желаемое число детей указывает тот предел, до которого можно поднять уровень рождаемости с помощью привычных экономических способов социальной поддержки семей˸ пособий, льгот и т.п.

В то время как демостатистики, сделав первые важнейшие шаги в сторону изучения репродуктивного поведения, остановились на его границе, продвижение продолжили экономисты и социологи Центра по изучению народонаселœения Оба исследования отличались широкой программой, с использованием психологических методов измерения установок. Вильнюсское исследование отличалось еще и тем, что в нем впервые в нашей демографии изучались одновременно репродуктивные установки обоих супругов. Опрашивалось 212 брачных пар.

Результаты оказались во многом неожиданными. До этого уже проводились опросы мужчин, но одновременный опрос мужей и жен в одних и тех же браках был проведен впервые (в нашей стране и один из первых в мире). При опросах женщин и мужчин средние показатели предпочтений в отношении числа детей мало различаются по полу (числа детей по ответам мужчин в среднем обычно превышают аналогичные числа по ответам женщин, но не намного). В исследовании, получившем название ʼʼВильнюс—76ʼʼ, обнаружилось, что многие репродуктивные предпочтения и установки мужей и жен не совпадают. Так, по идеальному числу детей совпали мнения лишь в 48% семей, по желаемому числу — в 41% семей. В целом же средние желаемые числа детей были еще довольно высокими — 3,07 по ответам мужей и 2,97 — по ответам жен[107].

Во втором из названных обследований, ʼʼМосква-76ʼʼ, было опрошено 259 замужних женщин с разным числом детей по анкете, содержавшей около 150 вопросов. Особенностью обоих обследований было то, что наряду с обычными прямыми вопросами, направленными на выявление репродуктивных установок, использовались и специальные тестовые методики для измерения силы и устойчивости репродуктивной установки на определенное число детей,

В 1978 ᴦ. тот же коллектив провел в Москве обследование 1319 замужних женщин с двумя детьми. Исследование, в котором использовались психологические методики, вновь показало слабую потребность москвичек в трех и более детях. Лишь 7% опрошенных женщин высказали желание иметь третьего ребенка[109]. Но всœе же среднее желаемое число детей было еще выше границы простого воспроизводства населœения — 2,80, хотя среднее ожидаемое — только 2,08[110].

Заслуживает упоминания и ряд исследований репродуктивного поведения, проведенных Отделом демографии Института социологии РАН. Первое из них было проведено в 1983—1984 гᴦ. в одном из районов Москвы по программе, разработанной под руководством автора этих строк, в 1984 ᴦ. по той же программе были проведены исследования в Саратове и Уфе. Опрашивались супружеские пары, имеющие одного или двух детей, в которых возраст жены не превышал 35 лет. Вновь опрашивались одновременно мужья и жены по отдельным анкетам. В женской анкете насчитывалось 355 вопросов, в мужской — 304.

Всего было опрошено 212 супружеских пар в Москве, 304 — в Саратове и 373 — в Уфе (таблица 5.15). Во всœех трех городах среднее желаемое число детей оказалось выше, чем идеальное число. Надо сказать, что такая разница в этих показателях обнаруживается и по данным других социолого-демографических исследований.

§

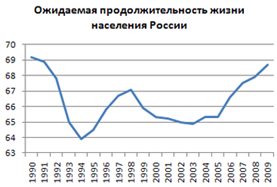

Динамика средней ожидаемой продолжительности жизни в нашей стране за последнее столетие характеризуется сменой периодов роста этого показателя периодами его довольно резкого и глубокого падения. Однако на протяжении 70 с лишним лет основной тенденцией было снижение смертности и рост средней ожидаемой продолжительности жизни. В конце 19 в. величина этого показателя была равна 29,4 года для мужчин и 31,7 года для женщин, или примерно на 10 лет ниже, чем в странах Запада. Через примерно 30 лет она составляла уже 40,4 года для мужчин и 45,3 года для женщин11. Несмотря на войны, репрессии, унесшие миллионы жизней, средняя ожидаемая продолжительность жизни населения России увеличивалась вплоть до конца 60-х , вследствие подъема уровня жизни и достижениями в области медицины и здравоохранения. В результате средняя ожидаемая продолжительность жизни населения России достигла 64,6 года для мужчин (1963-1964 гг.) и 73,6 года для женщин (1971-1972 гг.)12. В последующие годы, вплоть до 1980 г., средняя ожидаемая продолжительность жизни населения России медленно, но неуклонно снижалась, причиной чего был рост смертности от хронических болезней и травм, к чему отечественная медицина оказалась неготовой. В 1979-1980 гг. данный показатель составил 61,4 года для мужчин и 73,0 года для женщин. После 1980 г. средняя ожидаемая продолжительности жизни достигла 64,9 года для мужчин и 74,6 года для женщин. Специалисты считают это результатом антиалкогольной кампании. Уже в 1988 г. средняя ожидаемая продолжительность жизни стала падать, и это падение оказалось весьма глубоким и продолжительным (вплоть до 1994 г.). В 1994 г. этот показатель был равен 57,6 года для мужчин и 71,2 года для женщин. После 1994 г. средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении вновь стала расти, и этот рост продолжается и до сих пор. В 1998 г. она была равна 61,3 года для мужчин и 72,9 года для женщин, после чего вновь начал снижаться, достигнув в 2000 г. соответственно 59,0 и 72,2 лет.

Показатели смертности по причине смерти

Изучение структуры уровня смертности по причинам смерти – необходимое условие в исследовании факторов смертности. Причины смерти связаны с условиями жизни и труда людей, с их образом жизни. Для характеристики уровня смертности по причинам смерти используют два типа показателей:

1. Общие коэффициенты

2. Возрастные коэффициенты.

Общие коэффициенты смертности по причинам смерти рассчитываются как отношение числа умерших от определенной причины к средней для данного периода времени (обычно год) численности населения. Коэффициенты смертности по причинам смерит можно складывать. В итоге сумма будет равен общему коэффициенту смертности. Общие коэффициенты смертности представляют в расчете на 100 000 человек.

Анализ изменения структуры смертности по причинам смерти показывает, что 80% всей смертности мужчин и 82% смертности женщин приходятся всего на три класса причин.Это болезни системы кровообращения, новообразования, несчастные случаи, отравления и травмы. Следует отметить, что все три причины в большей степени носят «поведенческий» характер, обусловлены образом жизни людей, отношением к своему здоровью, их самосохранительным поведением. Чтобы оценить остроту проблемы уровня смертности и продолжительности жизни населения нашей страны, полезно сравнивать показатели смертности по причинам смерти с такой страной, как США, в которой эти показатели далеко не самые лучшие в мире, но лучше чем у нас.

В целом уровень смертности в России был выше, чем в США в 1,8 раза у мужчин и в 1,5 раза у женщин.

Наилучшую картину смертности дают возрастные коэффициенты смертности по причинам смерти. На базе повозрастных коэффициентов строятся вероятностные таблицы смертности по причинам смерти, которые используются как для анализа состояния и динамики уровня смертности и продолжительности жизни, так и для её прогноза. Такие таблицы позволяют получить представление о том, насколько средняя продолжительность предстоящей жизни изменяется в результате изменения уровня смертности от определенных причин смерти или класса причин.

Структура смертности по причинам смерти в России (стандартизованные коэффициенты смертности по основным классам причин смерти и их удельный вес в процентах к общему коэффициенту, записанному в процентимилле)

| Основные классы причин смерти | Коэффициенты (на 100 000 жителей соответствующего пола) | Удельный вес умерших от данного класса причин смерти в общем числе умерших (в процентах) | ||||

| Мужчины | ||||||

| Всего умерших от всех причин | 1473,2 | 1807,9 | 2199,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

| в том числе от: | ||||||

| болезней системы кровообращения | 648,5 | 950,7 | 1051,8 | 44,0 | 52,6 | 47,8 |

| новообразований | 292,3 | 299,5 | 309,1 | 19,9 | 16,6 | 14,1 |

| несчастных случаев, отравлений и травм | 180,0 | 239,6 | 394,7 | 12,2 | 13,2 | 18,0 |

| болезней органов дыхания | 136,0 | 157,3 | 142,2 | 9,2 | 8,7 | 6,5 |

| болезней органов пищеварения | 42,1 | 50,7 | 68,8 | 2,9 | 2,8 | 3,1 |

| инфекционных и паразитарных болезней | 69,7 | 30,5 | 38,0 | 4,7 | 1,7 | 1,7 |

| всех прочих | 104,6 | 79,6 | 194,4 | 7,1 | 4,4 | 8,8 |

| Женщины | ||||||

| Всего умерших от всех причин | 889,4 | 966,3 | 1060,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

| в том числе от: | | | | | | |

| болезней системы кровообращения | 504,4 | 634,0 | 633,2 | 56,7 | 65,6 | 59,7 |

| новообразований | 160,8 | 136,9 | 142,3 | 18,1 | 14,2 | 13,4 |

| несчастных случаев, отравлений и травм | 41,4 | 60,8 | 93,6 | 4,7 | 6,3 | 8,8 |

| болезней органов дыхания | 63,5 | 55,2 | 37,5 | 7,1 | 5,7 | 3,5 |

| болезней органов пищеварения | 21,7 | 22,5 | 30,7 | 2,4 | 2,3 | 2,9 |

| инфекционных и паразитарных болезней | 21,9 | 9,0 | 8,4 | 2,5 | 0,9 | 0,8 |

| всех прочих | 75,7 | 47,9 | 115,2 | 8,5 | 5,0 | 10,9 |

§

В таком случае численность населения изменяется в геометрической прогрессии по формуле:

(8.1)

(8.1)

где Pt—общая численность населения в конце прогнозного периода; Р0 —общая численность населения в начале прогнозного периода; k—предполагаемый коэффициент прироста населения в прогнозном периоде; t—величина прогнозного периода; е —основание натуральных логарифмов.

Для расчета достаточно использовать простейший калькулятор, желательно, имеющий функцию возведения в степень. Для примера определим, какой может оказаться численность населения России, скажем, через 30 лет, в начале 2027 г., при предположении, что наблюдавшийся в 1997 г. коэффициент общего прироста населения (-0,26%) останется неизменным на всем протяжении прогнозных лет (предположение безусловно нереальное, оно необходимо нам лишь для иллюстрации современного положения, его возможных перспектив). Численность населения нашей страны в начале 1997 г. составила 147502,4 тыс. человек. Подставим соответствующие данные в формулу 8.1 и в результате получим:

P2027 = 147502,4 х e-0,26×30 = 147502,4 x 0,92496 = 136 434,4 тыс. чел.

Можно ограничить прогноз расчетом процента, на который изменится прогнозируемая численность населения, т.е. возвести в степень е–26х30,в результате чего получим уменьшение численности населения России за ближайшие 30 лет на 7,5% (1 – 0,92496), при условии, что принятый для прогноза параметр демографического развития — коэффициент общего прироста населения, равный в 1997 г. (-0,26%), останется неизменным на протяжении предстоящих 30 лет (предположение явно маловероятное).

Общий прирост населения, как нам уже известно, представляет собой сумму естественного и миграционного приростов. В 1997 г. общий прирост населения России (-0,26%) был результатом суммирования отрицательного естественного прироста (-0,52%) и положительного миграционного прироста (0,26%), Вполне очевидно, что миграционный приток в нашу страну довольно быстро иссякнет. Он в основном состоит из русских, которые покидают бывшие союзные республики. Но, во-первых, число потенциальных иммигрантов не бесконечно. Во-вторых, не все русские покинут независимые страны, бывшие союзные республики, которые для многих из них являются родиной и для которых они являются коренными жителями. Тем более, что Россия не очень гостеприимно встречает иммигрантов, в том числе и русских. Можно оценить вероятный объем притока иммигрантов, но сейчас мы не будем этого делать.

Представляет интерес оценка численности населения нашей страны через 30 лет при гипотезе об отсутствии миграционного прироста. То есть вопрос можно сформулировать следующим образом: какой могла бы быть численность населения России к 2027 году, если бы она изменялась только за счет ныне наблюдаемого естественного прироста (-0,52%)? Формула расчета — та же (8. 1).

P2027 = 147502,4 х е–0,0052×30= 147 502,4 x 0,8556 = 126 197,0 тыс. чел.

Однако коэффициент естественного прироста, как показано в предыдущей главе этого пособия, является алгебраической суммой режима воспроизводства населения и его возрастной структуры. Влияние последней — преходяще, инерционно и имеет тенденцию постепенно приходить в соответствие с режимом воспроизводства населения (который определяется соотношением уровней рождаемости и смертности). Поэтому интересно оценить с помощью прогноза, какие последствия может иметь длительное сохранение нынешнего режима воспроизводства населения при предположении об отсутствии влияния возрастной структуры и миграции населения. В этом случае численность населения изменялась бы в соответствии с «истинным» коэффициентом естественного прироста, составившим в 1996 г. (-20,1%о), и к 2027 г. она уменьшилась бы почти на половину (на 45,3%) и составила бы 80 708,5 тыс. человек.

Р2027 = 147 502,4 х е–0,0201×30 = 80 708,5 тыс. человек.

Конечно, на самом деле такой прогноз нереален. Но лишь потому, что какой-то запас демографического потенциала роста в нашей возрастной структуре еще сохраняется. И миграционный прирост также какое-то время будет отчасти компенсировать «естественную» убыль нашего населения.

С помощью той же формулы 8.1 можно, преобразовав ее, оценить качество гипотез, примененных в прогнозах, выполненных другими исследователями. Например, по одному из вариантов прогноза численности населения России, выполненному Госкомстатом РФ в 1997 г., численность населения убывает со 146 737 тыс. чел. в конце 1997 г. до 141 01 7 тыс. чел. в конце 2021 г.Представляет интерес определить, какой среднегодовой темп общего прироста населения предполагается в этом варианте прогноза. Легко преобразовать формулу 8.1 для решения данной задачи:

или -3,1%о или -0,31%

Отсюда можно видеть, что Госкомстат РФ заложил в прогноз до 2021 года несколько более высокие темпы убыли населения России по сравнению с теми, которые были зафиксированы в 1997 г. (-0,26%).

В отличие от вышеприведенного иллюстративного прогноза на практике прогнозы выполняются не с неизменным, а меняющимся в прогнозном периоде режимом воспроизводства населения.

§

Демографический прогноз – это научно обоснованное предвидение основных параметров движения населения и будущей демографической ситуации: численности, возрастно-половой и семейной структуры, рождаемости, смертности, миграции.

История демографических прогнозов насчитывает уже не одну сотню лет. Немало ученых — представителей разных наук — пытались отыскать некие «объективные законы роста населения»: биологические, математические, экономические и т.д. Эти «законы» пытались выводить из наблюдений над закономерностями размножения животных и насекомых или экспериментируя с математическими моделями. Все эти попытки оказались безуспешными. Никакого автоматизма в росте населения (кроме его инерции) не существует. Он определяется законами социального поведения людей, которое, в свою очередь, управляется законами общественной жизни. Поэтому лишь познание законов развития общества, взаимосвязи экономических, психологических, культурно-этнических и прочих социальных факторов, определяющих в определенные периоды времени демографические установки, планы, решения и действия тысяч и миллионов людей может приблизить прогнозистов к верному предвидению будущего демографического развития.

Если некоторое предположение о вероятных тенденциях уровней брачности, рождаемости и смертности, миграции населения сформулировано, остальное — дело уже известной незамысловатой арифметики (передвижки возрастов). Для определения будущих изменений рождаемости используются результаты исследований репродуктивных установок, о которых говорилось в главе 5. Там же мною было высказано предположение, основанное на итогах Всероссийской микропереписи населения 1994 г. о вероятном продолжении снижения уровня рождаемости.

Для определения вероятных будущих тенденций смертности суммируются экспертные оценки возможного снижения (или роста) смертности от конкретных причин (или классов причин) смерти. На основе этих оценок строятся гипотетические таблицы смертности, по которым затем рассчитываются необходимые для прогноза коэффициенты дожития. Но можно поступить и проще. Можно использовать таблицы смертности по каким-либо странам, достигшим больших успехов в снижении смертности, чем наша страна, задавшись сроками, в которые мы могли бы достичь тех же успехов. Можно также использовать типовые таблицы смертности Коула и Демени, заимствовав из них соответствующие показатели. Так поступил, в частности, автор настоящей книги. Существуют (на Западе) и типовые таблицы смертности по причинам смерти. Вероятно, возможны и другие подходы. Важно при этом помнить, что точность прогноза определяется почти исключительно качеством гипотезы о тенденциях демографического развития, а не сложностью математических формул.

Классификация демографических прогнозов

Демографический прогноз –предсказание будущего состояния населения, характеризующегося совокупностью демографических показателей и тенденций.

Демографическое прогнозирование производится на основепринципов демографического прогнозирования:

· учёт особенностей демографического развития в прошлом и настоящем;

· учёт специфик социально-экономической ситуации;

· использование достоверной информации (базы демографического прогноза);

· использование научных методов построения демографического прогноза и др.

Классификация демографических прогнозов

Все демографические прогнозы можно классифицировать в зависимости от критерия их построения.

1. По длине периода прогнозирования:

1.1. Краткосрочные прогнозы – до 5 лет.

1.2. Среднесрочные прогнозы – от 5 до 30 лет.

1.3. Долгосрочные прогнозы – свыше 30 лет.

2. По целям прогнозирования.

2.1. Аналитический прогноз – включает оценку реальной ситуации с целью изучения динамики воспроизводства населения в случае сохранения всех ныне существующих условий.

Разновидность его – прогноз-предостережение, целью которого является показ возможных неблагоприятных или опасных последствий сложившейся демографической ситуации.

2.2. Нормативный прогноз – включает разработку рекомендаций по достижению желаемого состояния демографических процессов.

2.3. Функциональный прогноз – прогноз численности и состава населения, трансформированный в уравнение.

3. В зависимости от метода:

3.1. Прогнозы на основе математических методов, включая методы экстраполяции и аналитический метод.

3.2. Прогнозы на основе метода передвижки возрастов (метода компонент).

3.3. Прогнозы на основе теории циклического этногенеза.

Прогнозирование смертности

Прогнозирование смертности может осуществляться двумя путями: первый из них предполагает, что сначала прогнозируется общий уровень смертности, измеренный в терминах средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни новорожденного, а затем производится оценка повозрастных уровней смертности для каждой принятой в прогнозе ее величины. Второй путь, напротив, предполагает обратный порядок прогнозирования общего и повозрастных уровней смертности: сначала определяются повозрастные показатели, а затем на них основе строится прогнозная величина средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни новорожденного.

В любом случае, однако первый из этих этапов в свою очередь состоит их двух стадий: 1) определение величины средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни или повозрастных значений смертности на ту или иную дату в будущем и 2) определение тренда данной величины между базовым годом и годом, для которого делается расчет.

Вторая стадия является в основном чисто технической операцией, решаемой с помощью хорошо известных математических приемов интерполяции динамического ряда. Определение же будущего уровня смертности (величины средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни или повозрастных значений смертности) носит более творческий характер и является настоящей научной задачей, решение которой требует проведения специального исследования.

Для определения прогнозных значений средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни или повозрастных значений смертности чаще всего применяются следующие методы: экстраполяция;

метод «закона» смертности; референтное прогнозирование, или прогнозирование по аналогии; прогнозирование, основанное на анализе динамики и прогнозе причин смертности. Выбор конкретного метода зависит от целей прогнозирования, доступности и надежности демографической информации, а также, что немаловажно, от величины ресурсов, которыми располагает демогрвф-прогнозист.

Простейшим методом является экстраполяция. Если известны значения данного показателя для прошлых лет, то на относительно небольшой период времени. будущий тренд можно определить с помощью методов экстраполяции, используя те или иные математические функции.

При прогнозировании повозрастных уровней смертности с помощью тех или иных приемов определяют некий корректирующий коэффициент, показывающий зависимость выбранного параметра от времени, и умножают на него базовое значение прогнозируемого показателя для получения его величины на избранную дату. Затем, если необходимо, с помощью интерполяции получают его значения на промежуточные даты. Рассчитанные прогнозные значения смертности и средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни обычным порядком используют для передвижки возрастов.

Второй метод прогнозирования повозрастной смертности основан на использовании так называемого «закона смертности», т.е. математической функции, которая описывает изменения уровня смертности в зависимости от возраста.

Прогнозирование с помощью «закона смертности» состоит в определении его параметров, их последующей экстраполяции на глубину прогнозного горизонта и подставке прогнозных значении параметров «закона смертности» в его формулу для получения величин повозрастных уровней смертности и как итог – средней продолжительности предстоящей жизни. Рассчитанные прогнозные значения смертности и средней ожидаемой продолжительности жизни, как и в предыдущем случае, используют для передвижки возрастов.

Для развитых стран более подходящей и обычно применяемой разновидностью референтного прогнозирования является сравнение с более «продвинутыми» населениями, т.е. населениями, которые, как считается, «опережают в своем демографическом развитии» страну, для которой выполняется прогноз.

Суть данного метода может быть кратко охарактеризована следующим образом. Прежде всего подбирается более «продвинутое» население с хорошей демографической статистикой за длительный период в прошлом. При этом есть основания надеяться, что истории смертности более «продвинутого» населения «повторится» и для населения, для которого выполняется прогноз. Характеристики смертности последнего сравниваются с характеристиками более «продвинутого» населения. Выявленные сходства фиксируются.

Последним из перечисленных выше методов прогнозирования является прогнозирование, основанное на анализе динамики и прогнозе причин смертности. Суть метода, предполагающего наличие хорошей статистики смертности по причинам, заключается в разложении повозрастных вероятностей умереть за таблиц смертности на частные вероятности умереть от отдельных причин смерти и последующем прогнозировании динамики последних (для каждой причины или класса причин по отдельности). Полученные прогнозные значения частных вероятностей смерти по причинам вновь интегрируются в суммарные вероятности смерти для каждого возраста, которые обычным порядком используются для передвижки возрастов.

Завершая, хочется повторить еще раз, что выбор конкретного метода из описанных выше определяется как целями прогнозирования, так и доступной демостатистической информацией, а также располагаемыми ресурсами.

Прогнозирование рождаемости

Экстраполяция – это прогнозирование неизвестных значений путем продолжения функций за границы области известных значений.

На сегодняшний день для прогнозирования общего уровня рождаемости (суммарного коэффициента) используются разнообразные методы: сначала простая экстраполяция ее направлений в будущее, в конце попытки разработки и использования математических моделей, которые учитывают взаимосвязь уровня рождаемости и социально- экономических причин, ее обусловливающих. Используется также метод множественной регрессии смысл которого заключается в том, что на базе многолетней информации о величинах рождаемости и ряда социально-экономических показателей (душевого дохода в части занятых среди женщин, коэффициента брачности, популярности употребления контрацепции и т.д.) рассчитывается уравнение множественной регрессии, которое связывает величины рождаемости с уровнями воздействующих факторов. Очень многие прогнозы рождаемости тем не менее осуществляются с помощью наиболее приемлемых и менее дорогостоящих методов. Элементарным методом является экстраполяция направлений суммарного коэффициента рождаемости на перспективу с помощью той или иной математической функции (к примеру, логистической кривой), применяемая очень часто для прогнозирования рождаемости в разви- вающихся странах. Причиной использования логистической функции в данном случае являются длительные статистические динамические ряды рождаемости, определяющие ее умень- шение в тех странах, в которых она уже дошла до низких уровней. Данное падение с высокого уровня до низкого наилучшим образом характеризуется как раз логистической кривой. Рассчитав изменения показателей (тренд) суммарного коэффициента рождаемости, его продолжают продлевать в перспективу. Потом благодаря стандартным таблицам рождаемости определяются ее повозрастные коэффициенты, которые совпадают с полученными прогнозными величинами суммарных коэффициентов, что задает входные параметры для прогнозирования количества и структуры населения при помощи метода компонент (пере- движки возрастов). Как правило, метод экстраполяции используется для прогнозирования рождаемости в странах, где ее уровень высокий. Референтный метод (сопоставление с более «продвинутым» населением) — это следующий метод прогнозирования повозрастных коэффициентов рождаемости. Особенность данного метода состоит в том, что сопоставление прогнозируемого населения осуществляется не столько с уровнями повозрастных или суммарных коэффициентов рождаемости «продвинутого» населения, сколько с популярностью и спецификами практики использования средств контрацепции и искусственного прерывания беременности. Сейчас наибольшее значение имеет информация специальных статистических исследований и социологических опросов.

Развод и разводимость

Развод — это расторжение брака при жизни обоих супругов в органах записи актов гражданского состояния или, в особо предусмотренных законодательством случаях, по решению суда. Развод производится по заявлению одного из них или обоих, или по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным.

Демографию же интересует массовый процесс расторжения браков в населении, или когорте, т. е. разводимостъ, а также влияние разводимости на процесс воспроизводства населения, отдельные демографические процессы и на формирование брачно-семейной структуры населения. В частности, демографа разводимость интересует как фактор, который наряду с овдовением определяет число лиц, которые могут вступить в брак повторно.

Особое же внимание демография уделяет изучению воздействия разводимости на рождаемость и смертность.

Разводимость измеряют системой показателей, первым из которых является абсолютное число разводов за период, обычно за год.

Первым из показателей разводимости является ее общий коэффициент.Он равен отношению общего числа разводов за период к среднему населению, или общему числу человеко-лет, прожитых населением за этот период:

где D — число разводов за период.

где D — число разводов за период.

Для более точной оценки уровня разводимости рассчитывают разного рода ее специальные и частные коэффициенты.

Среди частных коэффициентов разводимости можно назвать коэффициенты для мужчин и женщин, для городского и сельского населения и т.д. Наиболее важную роль в демографическом анализе разводимости играют повозрастные коэффициенты разводимости, равные отношению числа разводов мужчин или женщин за тот или иной период времени к их средней численности за тот же период. Показатель характеризует частоту разводов у лиц разных возрастов. Если просуммировать все повозрастные коэффициенты разводимости, то получим суммарный коэффициент разводимости, который показывает среднее число разводов на протяжении жизни когорты (реальной или условной) при условии сохранения повозрастных интенсивностей разводимости на уровне, свойственном периоду, для которого делался расчет. Как повозрастные, так и суммарный коэффициенты разводимости зависят от брачной структуры населения, а суммарный коэффициент для условной когорты также от динамики разводимости в прошлом и от сдвигов в распределении разводов по возрастам.

У широкой публики и у журналистов чрезвычайно популярной характеристикой разводимости является отношение годового числа разводов к годовому числу браков. Этот показатель называют индексом разводимости. Помимо показателя для всего населения могут быть вычислены и повозрастные индексы разводимости. Однако, несмотря на их популярность, эти показатели непригодны для характеристики интенсивности разводимости, ибо годовое число браков отнюдь не равно тому числу браков, которые вообще могли бы быть расторгнуты. Последнее число равно всем существующим в данный период времени бракам и, как правило, не менее чем в 20 раз превышает число браков, заключаемых ежегодно. К тому же величина индекса разводимости сильно зависит от числа ежегодно заключаемых браков.

Более точной характеристикой интенсивности разводимости являются ее специальные коэффициенты. Специальные коэффициенты разводимости рассчитываются по отношению к численности мужчин или женщин, состоящих в браке, или, проще, к числу брачных пар. Специальный коэффициент разводимости равен отношению числа разводов за период к среднему числу существующих брачных пар на середину того же периода (обычно по данным переписи населения). Данный показатель точнее общего коэффициента разводимости (поскольку относится только к существующим брачным парам), однако он имеет ряд существенных ограничений, которые делают его малоупотребительным. Главным недостатком специального коэффициента разводимости является то, что он может рассчитываться только в годы, близкие к переписи населения, поскольку только перепись дает сведения о брачном составе населения.

Помимо специального коэффициента разводимости для всех брачных пар рассчитывают также ее повозрастные специальные коэффициенты (отдельно для каждого пола). Эти коэффициенты равны отношению числа разводов мужчин или женщин данного возраста к средней численности женатых (замужних) в этом возрасте за тот или иной период. Сказанное выше о недостатках специальных коэффициентов разводимости для всех состоящих в браке применимо и к их повозрастной разновидности. Своего максимума повозрастные специальные коэффициенты разводимости достигают у мужчин в возрасте 25—29 лет, у женщин — 20—24 года.

Еще одной разновидностью специальных коэффициентов разводимости являются специальные коэффициенты разводимости по продолжительности брака. Последние делятся на два вида: 1) коэффициенты, рассчитанные по отношению к общему числу браков, заключенных соответствующее число лет назад, и 2) коэффициенты, рассчитанные по отношению к числу браков, заключенных соответствующее число лет назад и сохранившихся к данному времени. Коэффициенты 2-го вида называют также приведенными числами разводов. Они точнее коэффициентов 1-го вида, поскольку наряду с разводимостью. учитывают также и овдовение. Сумма приведенных чисел показывает, сколько браков из каждой 1000 или 100 браков, заключенных то или иное число лет назад, заканчивается разводом на протяжении всей жизни.

Для детального описания процесса разводимости в условной или реальной когорте используют таблицы разводимости, которые характеризуют этот демографический процесс в зависимости от возраста или от продолжительности брака. Совместный процесс прекращения браков вследствие развода и смерти одного из супругов описывается с помощью таблиц прекращения браков.

§

Впервые в нашей стране пилотажные исследования самосохранительного поведения начала проводить небольшая группа социологов и демографов под руководством проф.А.И. Антонова, сначала в Центре по изучению проблем народонаселения (на экономическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова) в 1980-1983 гг., затем в Институте социологии АН СССР, в 1984-86 гг. (соответственно в другом составе исследовательской группы). Исследования проводились в Вильнюсе, Шауляе, Львове, Черновцах и других городах СССР. Всего было опрошено около 1500 человек, мужчин и женщин, среди которых люди моложе 30 лет составили 61%, а старше 50 лет – 13%. Более половины всех опрошенных составляли люди умственного труда. В качестве основных характеристик психологических установок к длительности жизни исследователи использовали фактически те же три показателя предпочтений, что и при изучении репродуктивного поведения, естественно в преломлении к актуальному предмету исследования: среднее идеальное, желаемое и ожидаемое число лет жизни. Было обнаружено, что мужчины в целом более пессимистично, чем женщины, оценивают свое здоровье. Как “хорошее” его оценили лишь 30% опрошенных мужчин в сравнении с 48% женщин, а доля тех, кто оценил свое здоровье как “плохое”, среди мужчин оказалась в 2,5 раза больше, чем среди женщин. При этом из всех факторов, в наибольшей степени влияющих на здоровье, у мужчин на первом месте оказались “условия жизни” (41%), а важность “усилий самого человека” в достижении хорошего здоровья отметили лишь 29%. У женщин такие мнения составили соответственно 28 и 39%. Таким образом, женщины проявили более активную позицию по отношению к сохранению здоровья. [1; стр.235].

Исследования также выявили значительную часть людей, по мнению которых не стоит стремиться жить как можно дольше. Эта часть не так уж мала, по данным упомянутых исследований она составляет около 25%. Такая позиция мотивируется боязнью остаться беспомощным и одиноким в старости и болезни. Различие жизненных позиций нашло свое отражение и в показателях предпочтения лет жизни. У “пессимистов” желаемая продолжительность жизни составила 68,6 года сравнительно с 81,1 года по ответам “оптимистов”, которые хотят жить дольше с тем, чтобы как можно больше в жизни испытать и как можно дольше не расставаться со своими близкими. Ожидаемая продолжительность жизни у первых составила 61,6 года, у вторых – 69,4 года. Внимание к сохранению своего здоровья также отражается в самосохранительных установках. Заботящиеся о своем здоровье ожидают прожить 79 лет, не заботящиеся – 71 год. К сожалению, исследования самосохранительного поведения были прерваны очень скоро после своего начала.

Демографический переход экстенсивного к интенсивному типу воспроизводства населения, как результат социального прогресса.

В наше время в мире преобладают два типа воспроизводства населения:

– современный (интенсивный тип воспроизводства, обусловленный социально-экономическим развитием, ростом уровня жизни, эмансипацией и привлечением в экономическую деятельность женщин, увеличением средней продолжительности жизни и другими причинами. Для него характерны сравнительно невысокие показатели рождаемости, смертности и естественного прироста (до 12 человек на 1000 жителей). Как следствие – большая доля старших возрастов в структуре населения. Этот тип характерен для большинства стран Европы, Северной Америки;

– традиционный (экстенсивный тип воспроизводства характеризуется высокой нерегулируемой рождаемостью и высокой смертностью, что связано с неразвитостью медицины, низким уровнем жизни, войнами, эпидемиями. Он больше свойственен странам Азии, Африки и Латинской Америки. Для него характерны сравнительно высокие показатели рождаемости, стабильные на определенном уровне показатели смертности и высокий естественный прирост (более 12 человек на 1000 жителей). В этой группе высока доля младших возрастных групп в структуре населения. Так, естественный прирост населения в развитых странах Западной Европы и Северной Америки составляет соответственно 3 и 5 человек на 1000 жителей, тогда как, например, в странах Южной Азии – 22, Центральной Америки – 31 человек на 1000 жителей. В среднем за год население Земли увеличивается на 90 млн. человек, прежде всего за счет развивающихся стран, которые дают более 90 % ежегодного прироста населения.

Характер воспроизводства населения напрямую влияет на его половозрастная структура. Особое значение имеет контингент лиц трудоспособного возраста. Доля лиц трудоспособного возраста в экономически развитых странах выше, чем в развивающихся. Относительно экономики – это положительный факт. Демографическая нагрузка на трудоспособное население здесь меньше, потому что меньше доля нетрудоспособных поколений, которые нуждаются в социальной поддержке. Выражаясь языком статистики: если в Украине на одного работающего приходится 0,6 иждивенцев, то в Кении – 1,2.

В течение XX в. в экономически развитых странах естественный прирост был достаточно низкий, а «демографический взрыв» первой половины XX в. в большинстве регионов уже пошел на спад. Основными факторами, которые сдерживали темпы роста населения мира стали процессы индустриализации и урбанизации, которые постепенно охватили все регионы планеты.

В целом, оценивая ситуацию, необходимо учесть следующие моменты:

– демографические проблемы в разных странах имеют свои особенности. Главные из них, например, в Украине не совпадают, с одной стороны, с проблемами Франции, с другой – с проблемами Египта, Эфиопии или Таиланда, хотя все эти страны имеют почти одинаковое количество населения. Для стран, которые развиваются, несмотря на все различия между ними, совместными есть необходимость уменьшения прироста населения, улучшения здоровья и питания людей, ликвидация бедности и технологической отсталости. В экономически развитых странах этих сложностей нет, но зато остро стоят проблемы предотвращения экологического кризиса и сбалансированности использования рабочей силы. А в некоторых постсоциалистических странах (и в Украине в частности) к этому добавились проблемы необходимости духовного и физического возрождения нации.

– закономерности процесса современного мирового демографического перехода позволяют прогнозировать определенную стабилизацию в воспроизводстве населения в XXI в., а технические и технологические возможности современного хозяйства сделают возможным достижение достаточных средних мировых показателей обеспечения землян продовольствием и другими средствами для жизни. Для этого есть все основания.

Депопуляция в россии: причины, последствия, перспективы

Причины

С конца 1992 г. в России началась депопуляция, т.е. снижение численности населения. За 1992—2001 гг. население России сократилось на 4,5 млн человек, причем «естественная» убыль населения составила почти 6,8 млн человек.

В ближайшие десятилетия уменьшение численности населения России будет продолжаться (приложение 1). Согласно одному из вариантов прогноза ООН к 2050 г. население России сократится на 40 млн человек с лишним и составит примерно 104,3 млн человек.

Эта катастрофическая динамика населения страны является прямым следствием исключительно неблагоприятного характера основных демографических процессов: рождаемости, смертности, брачности и разводимости. Среди процессов, влияющих на демографическую ситуацию в стране также необходимо отметить и миграционные процессы.

В 60—80 гг. прошлого века тенденции этих процессов практически полностью определялись углубляющимся кризисом семьи как социального института. Нарастание кризисных явлений в жизни российской семьи прежде всего отражается в динамике рождаемости в России.

Динамика рождаемости, ее кратковременные и особенно длительные колебания ярче многих других демографических процессов отражают неблагоприятные явления в жизни семьи, несут на себе печать ее кризиса.

В России снижение рождаемости началось более ста лет назад. Но особенно стремительно этот процесс проходил именно в последние четыре десятилетия, когда созрели все социально-экономические предпосылки отмирания репродуктивной функции семьи, да и самой семьи как социального института.

В ближайшие десятилетия величина суммарного коэффициента рождаемости будет продолжать падать, что с непреложностью «естественного закона» подтверждает: российская семья близка к практически полному прекращению выполнения своей репродуктивной функции.

А долговременный характер снижения суммарного коэффициента рождаемости еще раз подтверждает, что падение рождаемости, демографический обвал в России — это явление, обусловленное не текущей социально-экономической и политической обстановкой в России, а нарастанием кризиса семьи как социального института.

Главная же причина снижения рождаемости и в России, и в других странах — это уменьшение самой потребности в детях, повысить которую не может никакое улучшение условий жизни.

Что касается России, то в ней, конечно, уровень жизни крайне низок, особенно в сравнении со странами Запада. Низкий уровень жизни в России обусловливает лишь то, что даже эти репродуктивные ориентации не реализуются полностью. Повышение уровня жизни населения России может, конечно, увеличить степень реализации потребности в детях. Однако даже в этом случае потенциал повышения рождаемости крайне ограничен.

Одной из особенностей рождаемости в России является рост внебрачной рождаемости, происходящий на фоне общего ее падения. Внебрачная рождаемость служит ярким выражением кризиса семьи, выражением размывания и ослабления социокультурных норм семейного поведения, ярким признаком депопуляции.

Современные демографические тенденции рассматриваются как нечто объективное и потому неизбежное, как нечто, что нужно понять и принять как естественное следствие модернизации, социально-экономического и политического прогресса, которое «давно уже можно было предвидеть, изучая опыт развитых стран Запада», однако сочетание низкой рождаемости и высокой смертности делает депопуляцию в России крайне глубокой и трагичной.

Последствия депопуляции

Депопуляция несет с собой негативные демографические, экономические, социальные, геополитические и другими последствиями.

В демографическом плане депопуляция означает самоубийство населения, исчезновение нации и ее культуры. Россия, как и вся Европа, также «демографически исчезает». В особенности это касается Севера европейской части России, Сибири и Дальнего Востока.

Экономические последствиядепопуляции связаны прежде всего с абсолютным сокращением рабочей силы, того трудового потенциала, который общество может вовлечь в производство и экономическую активность вообще, а также со старением населения. Это может привести к замедлению экономического роста, сужению возможностей технического уровня производства, появления новых технологий и т.п.

Социальные последствиядепопуляции весьма многообразны. Часть их также связана со старением населения, что порождает новые требования к социальному обеспечению и медицинскому обслуживанию пожилых и старых людей. Увеличение их доли на фоне сокращающейся абсолютно и относительно численности экономически активного населения ведет к росту демографической нагрузки, создает дополнительные трудности в их пенсионном обеспечении.

В ряду социальных последствий депопуляции и снижения рождаемости специалисты называют и такую проблему, как инфантилизацияподрастающих поколений (в малодетной семье гиперопека над детьми ведет к воспитанию эгоцентрической, социально некомпетентной личности).

Депопулирующим странам свойственно и нарастание разрыва и отчуждения между поколениями, размывание межпоколенной солидарности.

Депопуляция и снижение рождаемости имеют негативные последствия и для здоровья нации. Преобладание доли первенцев среди родившихся само по себе означает ухудшение психофизиологических характеристик населения, поскольку первенцы имеют худшие показатели здоровья по сравнению с детьми последующих очередностей.

депопуляция неизбежно будет означатьухудшение ее геополитического положения в мире. В ближайшие десятилетия снижение численности населения России будет в любом случае происходить на фоне роста населения большинства соседних стран.

Велики и возможные негативные внутриполитические последствия депопуляции. Самое главное и самое, пожалуй, страшное — это возможность появления попыток решения демографических проблем тоталитарными, антидемократическими методами.

§

Статья 5. Организация проведения Всероссийской переписи населения

1. В целях проведения Всероссийской переписи населения Правительство Российской Федерации в соответствии со своими полномочиями определяет:

1) федеральный орган исполнительной власти, ответственный за подготовку и проведение Всероссийской переписи населения, обработку полученных сведений, подведение итогов Всероссийской переписи населения, их официальное опубликование, хранение переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения и ее методологическое обеспечение (далее – федеральный орган исполнительной власти, ответственный за проведение Всероссийской переписи населения);

2) федеральные органы исполнительной власти, ответственные за:

организацию и методическое обеспечение работ по изготовлению картографических материалов (схематические планы городских и сельских поселений, карты административных районов), необходимых для проведения Всероссийской переписи населения;

проведение переписи отдельных категорий населения;

обеспечение безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, сохранности переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения;

3) особенности организации и проведения переписи населения на отдельных территориях Российской Федерации.

2. Федеральные органы исполнительной власти, определенные Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, при осуществлении своих полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения взаимодействуют с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Координация деятельности указанных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации может быть возложена на специальный орган (комиссию), создаваемый в этих целях Правительством Российской Федерации.

3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления оказывают содействие федеральным органам исполнительной власти, определенным Правительством Российской Федерации в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи, в осуществлении их полномочий.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со своими полномочиями предоставляют федеральному органу исполнительной власти, ответственному за проведение Всероссийской переписи населения, сведения о муниципальных образованиях, перечне населенных пунктов и (или) административно-территориальных единиц, входящих в состав муниципальных образований, границах муниципальных образований.

5. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации передается осуществление следующих полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения:

1) обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении;

2) обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения;

3) предоставление необходимых транспортных средств, средств связи.

6. Осуществление указанных в пункте 5 настоящей статьи полномочий может быть передано законами субъектов Российской Федерации органам местного самоуправления.

7. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативно-правовое регулирование в сфере государственной статистической деятельности, издает методические и инструктивные материалы об осуществлении органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации указанных в пункте 5 настоящей статьи полномочий.

8. Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за проведение Всероссийской переписи населения:

1) проводит контроль и надзор за осуществлением органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации указанных в пункте 5 настоящей статьи полномочий;

2) утверждает форму и содержание отчетности об осуществлении органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации указанных в пункте 5 настоящей статьи полномочий, а также периодичность ее представления;

3) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации указанных в пункте 5 настоящей статьи полномочий подготавливает предложения об изъятии указанных полномочий у органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и вносит эти предложения в Правительство Российской Федерации для принятия соответствующего решения.

9. Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации):

1) организуют осуществление органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации указанных в пункте 5 настоящей статьи полномочий в соответствии с федеральными законами и предусмотренными пунктом 7 настоящей статьи нормативными правовыми актами, в том числе определяют ответственных за осуществление указанных полномочий должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

2) обеспечивают эффективное использование субвенций, предоставленных из федерального бюджета для осуществления указанных в пункте 5 настоящей статьи полномочий, а также своевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, ответственный за проведение Всероссийской переписи населения, отчетности по установленной форме об осуществлении указанных полномочий, в том числе о достижении целевых прогнозных показателей, расходовании предоставленных субвенций.

10. Органы местного самоуправления при подготовке и проведении Всероссийской переписи населения:

1) обеспечивают наличие в муниципальных образованиях указателей названий улиц, номеров домов и номеров квартир;

2) представляют по запросу федерального органа исполнительной власти, ответственного за проведение Всероссийской переписи населения, данные о количестве жилых помещений и иных помещений, находящихся в муниципальной собственности, и численности лиц, проживающих и зарегистрированных в жилых помещениях по месту жительства или пребывания, а также лиц, проживающих и зарегистрированных в указанных иных помещениях по месту пребывания;

3) оказывают содействие федеральному органу исполнительной власти, ответственному за проведение Всероссийской переписи населения, в привлечении граждан, проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований, к сбору сведений о населении, а также органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в осуществлении ими указанных впункте 5 настоящей статьи полномочий.

11. В субъектах Российской Федерации – городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге обязанности по содействию в проведении Всероссийской переписи населения, предусмотренные пунктом 10 настоящей статьи, исполняются органами государственной власти субъектов Российской Федерации – городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, за исключением обязанностей, исполнение которых законами указанных субъектов Российской Федерации передается органам местного самоуправления.

12. Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за проведение Всероссийской переписи населения, является оператором, организующим и осуществляющим обработку персональных данных лиц, подлежащих Всероссийской переписи населения.

13. Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за проведение Всероссийской переписи населения, от имени Российской Федерации осуществляет правомочия обладателя официальной статистической информации, сформированной в результате проведения Всероссийской переписи населения, в пределах, установленных федеральными законами.

§

В современной России сформировалась широкая нормативная правовая база отношений в сфере государственной молодежной политики. Но самый главный элемент этой нормативной базы отсутствует, до сих пор не удалось решить вопрос о принятии базового федерального закона, устанавливающего правовые основы регулирования статуса молодежи, реализации и разработки молодежной политики. Но есть основные нормативно-правовые акты, регулирующие государственную молодежную политику на федеральном уровне.

В федеральном законодательстве нормативно-правовые положения, касающиеся прав и интересов молодежи, элементов государственной молодежной политики, отражены в Конституции РФ, Гражданском, Уголовном, Семейном (в Семейном кодексе РФ, принятом в 1995 г., впервые в обобщенном виде представлены права несовершеннолетних детей в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка), Трудовом кодексах РФ, в Федеральном конституционном законе “О Правительстве Российской Федерации”. Также существуют законодательные акты: Законы РФ “Об образовании”, “О некоммерческих организациях”, “О занятости населения в Российской Федерации”; Федеральные законы: “Об общественных объединениях”, “О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений”, “О рекламе”, указы Президента РФ; постановления Правительства РФ по вопросам работы с молодежью (Постановление “О дополнительных мерах поддержки молодежи в Российской Федерации” от 3 апреля 1996 г.) Молодежная политика в РФ реализуется также посредством федеральных программ и национальных проектов, например: “Молодежь России”, “Образование”, “Здравоохранение”, “Ипотека”, “Сельское хозяйство”, “Молодежь” и др

1.Постановление Верховного Совета Российской Федерации “Об Основных направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации” N 5090-1 от 3 июня 1993 г. // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. N 25. Ст. 903. Правительство Российской Федерации, во-первых, определяет, что молодежная политика является приоритетным направлением деятельности государства, направленной на создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений и инициатив; во-вторых, государственная молодежная политика выражает в отношении к молодому поколению стратегическую линию государства. Таким образом, впервые в российском законодательстве проблемы молодежной политики были выведены на общегосударственный уровень и закреплены как одно из приоритетных направлений в деятельности государства. Однако стоит отметить слабую разработку линии реализации в данном Постановлении, более декларативный его характер, нежели действенный.

2.Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ “Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации” устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией РФ, в целях создания правовых, социально-экономических условий для их реализации. Но данный Федеральный закон практически не содержит конкретных норм прямого действия, имеющих отношение к вопросам молодежной политики.

3.Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ “Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”. Закон рассматривает профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних как систему социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.

4.Федеральный закон от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ “О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений” .Определяет общие принципы, содержание и меры создания и обеспечения правовых, экономических и организационных условий деятельности таких объединений, направленной на социальное становление, развитие и самореализацию детей и молодежи в общественной жизни, а также в целях охраны и защиты их прав.

Сегодняшнее дни. 5.Стратегия государственной молодежной политики в РФ, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 1760-р. Данная Стратегия государственной молодежной политики разработана на период до 2021 г. и определяет совокупность приоритетных направлений, ориентированных на молодежь, включающих задачи, связанные с участием молодежи в реализации приоритетных национальных проектов.

6.Еще одним нормативным правовым актом Правительства РФ является Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, в которой один из пунктов (9) посвящен молодежной политике в РФ. Как следует из данной Концепции, целью государственной молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование.

7.Указом Правительства РФ от 24 сентября 2007 г. N 1274 “Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти” создан Государственный комитет РФ по делам молодежи,

8.В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. N 724 “Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти” Правительство Российской Федерации утвердило Положение “О Федеральном агентстве по делам молодежи” от 29 мая 2008 г. N 409. Агентство является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере государственной молодежной политики, реализации во взаимодействии с общественными организациями и движениями, представляющими интересы молодежи, мероприятий, направленных на обеспечение здорового образа жизни молодежи, нравственного и патриотического воспитания и на реализацию молодежью своих профессиональных возможностей.

9.Следующим нормативным правовым актом Правительства РФ является Положение о Департаменте молодежной политики и международного сотрудничества Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, утвержденное Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 7 августа 2008 г. N 15. Как следует из общих положений данного документа, Департамент молодежной политики и международного сотрудничества является структурным подразделением Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной молодежной политики, а также обеспечению международного сотрудничества в установленной сфере деятельности Министерства.

В целом стоит отметить, что во всех постановлениях Правительства РФ дублируются с некоторыми изменениями подобные положения, и не только на уровне законодательных актов, но и на уровне федеральных органов и их обязанностей и полномочий. Таким образом, на сегодняшний день перед законодателем стоит главная задача – на уровне федерального законодательства утвердить главные направления государственной молодежной политики, закрепить ее статус и статус самой молодежи в Российской Федерации, поскольку на современном этапе российская молодежь является одной из самых уязвимых частей общества в плане реализации своих прав в социально-политической и экономической сфере. Федеральный Закон «Об основах государственной молодежной политики в Российской Федерации», принятый Государственной Думой и одобренный Советом Федерации в 1999 году, был отклонен Президентом. «Основы ГМП до 2025 года» были приняты 29.09.2021 года

Механизмы и технологии реализации государственной молодежной политики представляют собой несколько основных блоков:

1. Программный механизм: федеральные, межрегиональные, региональные и местные целевые программы в указанной области.

2. Информационный механизм: управление данными статистической отчетности, данными социологических мониторинговых исследований проблем молодежи, организация информационно-просветительской деятельности по пропаганде государственной молодежной политики через средства массовой информации.

3. Организационный механизм: структурное управление государственной молодежной политикой, вертикальное и горизонтальное управление в системе исполнительной власти всех уровней, в том числе управление системой подведомственных организаций.

4. Политический механизм: разработка и принятие соответствующей законодательной и нормативно-методической базы через законодательные органы государственной власти всех уровней.

5. Экономический механизм: система финансирования государственной молодежной политики, в том числе система внебюджетного финансирования.

Приоритетным направлением реализации государственной молодежной политики в РФ является осуществление федеральных, межрегиональных, региональных и местных целевых программ в указанной области.

§

Уровень жизни (уровень благосостояния) — уровень материального благополучия, характеризующийся объемом реальных доходов на душу населения и соответствующим объемом потребления.

Личные доходы (денежные средства) используются для оплаты расходов. Доходы зависят от того, какими факторами производства владеет человек. Если это трудовые ресурсы, то за свой труд он получает заработную плату, если капитал, то за его вложение собственник капитала получает часть прибыли (дивиденды, проценты), если природные ресурсы (например, земля), то доход собственника составляет рента. Доходы обеспечивают текущее потребление, а также откладываются в качестве сбережений. При этом анализ структуры расходов служит источником чрезвычайно важных данных для оценки состояния дел в экономике любой страны.

Различные жизненные блага обладают неодинаковой ценностью, вследствие чего потребности людей существенно дифференцируются по своим масштабам. Быстрее всего человечество достигает удовлетворения своих потребностей в продовольствии, в результате при росте доходов доля затрат на питание начинает снижаться первой. Затем наступает очередь затрат на одежду и обувь, хотя здесь процесс «насыщения» идет медленнее из-за постоянно меняющейся моды.

Значительно труднее удовлетворить запросы в жилье. Чем в стране ниже затраты на питание и одежду, тем выше доля затрат на оплату жилья, что объясняется повышенным качеством жилья и высокой степенью обеспеченности им. Жилье является «товаром престижного спроса», поэтому люди стремятся приобрести комфортабельные дома и квартиры не только ради удобства, но и общественного положения. Энгель утверждал (и сегодня это общепризнанно), что если личное потребление во всех странах развивается по сходной модели, то анализ структуры семейных расходов позволяет сравнивать уровень благосостояния различных групп населения как в одной, отдельно взятой стране (принимая в качестве критерия долю расходов семьи на питание), так и в разных государствах.

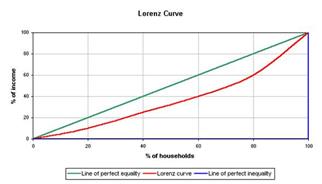

При изучении вопроса об уровне жизни основной проблемой является проблема неравенства благосостояния, а также порождаемого ею социального напряжения в обществе. Разрыв в уровне жизни зависит от различной ценности принадлежащих людям факторов производства и эффективности их использования. Неравенство доходов может достигать огромных масштабов и создавать угрозу для политической и экономической стабильности в стране, поэтому практически все развитые страны мира вынуждены постоянно сокращать разрыв в доходах различных групп населения. Но разработка такого рода мер возможна лишь при умении точно определять степень дифференциации доходов и богатства и воздействовать на нее с помощью государственной политики.